Montañismo

Se quedó casi ciego en la cima del Aconcagua y logró descenderlo

El autor nos comparte este peculiar y estremecedor relato de un descenso desde la cima del Aconcagua casi ciego y cómo, gracias a la ayuda de la patrulla de rescate, logró bajar a salvo del coloso de América

Carlos M. Montero

Edición: CCAM

Nota editorial: Hemos publicado este artículo porque creemos que las experiencias nos nutren y agradecemos al autor por su sinceridad y su humilde reflexión sobre esta difícil experiencia vivida.

Enero 2023

A dos años de perder casi toda mi visión al descender del Aconcagua el 01/02/2020, les comparto el relato de lo sucedido, de la manera más completa en que logro recordarlo.

Volvía a este cerro en modalidad autónoma. Era mi décimo día y había logrado acampar a los 6.000 metros en Cólera para intentar hacer cumbre a la mañana siguiente. Hubiese preferido aclimatar más días como en 2016, pero tal vez no tendría otra oportunidad dado el pronóstico del viento.

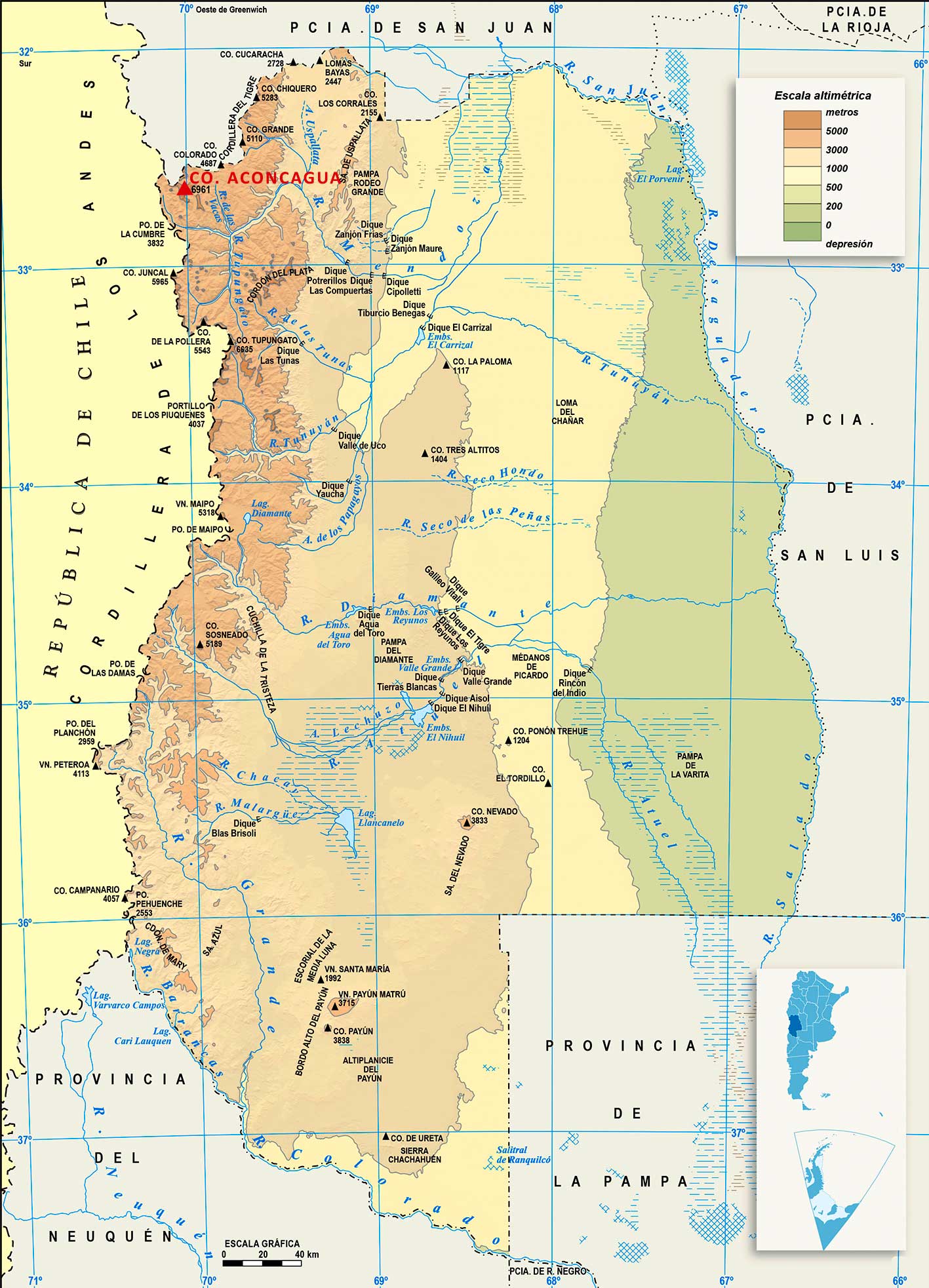

Ubicación del Cerro Aconcagua provincia de Mendoza.

Ubicación del Cerro Aconcagua provincia de Mendoza.

Los hitos a superar eran: la subida hasta el “Refugio Independencia” (6.400 metros); el sendero de la “Travesía” hasta la “Cueva” (6.650 metros); el acarreo de la “Canaleta” hasta el inicio de la senda del “Filo del Guanaco” (6.800 metros); y de ahí al Techo de América (6.962 metros).

Vista a la cumbre desde Campamento.

El oxímetro me dio 78% de saturación, aceptable para esta altitud aunque sabía que a nivel del mar ameritaría terapia intensiva. Mi sistema digestivo, en huelga por hipoxia, apenas me permitió una sopa de fideos; una cena frugal que equilibraba hambre y náuseas.

Fue un fastidio despertarme tan tarde, asomarme y ver una fila de luces titilando sobre la ladera cumbrera. Planeaba partir a las 05:00 hs pero una hora después estaba forzando los pies hinchados dentro de mis enormes botas dobles de plástico. Ya eran anticuadas al comprarlas y parecía Frankenstein en ellas. No me quejo, las opciones son escasas en Argentina cuando se calza 47,5.

Arranqué dispuesto a recuperar el tiempo perdido. Seríamos pocos los últimos en aprovechar esta ventana de cumbre antes de que cerrara. Me crucé con los primeros recién a media mañana, al alcanzar a un grupo que escoltaba una niña llamativamente joven. Sus pasitos minúsculos daban gracia, probablemente salieron antes del alba para estar tan arriba a ese ritmo de tortuga. Al acercarme, se detuvieron sonriéndome. Los dejé atrás sin idea del papel clave que tendrían en mí.

Ruta normal a la cumbre, en cara Nor-Oeste del Aconcagua.

Ruta normal a la cumbre, en cara Nor-Oeste del Aconcagua.

No había nadie alrededor cuando llegué al icónico Refugio Independencia (6.400 metros). Demasiado título para esta pequeña cabaña de madera con su techo desguazado hace décadas, supuestamente para fuego por escaladores desesperados. Al rato, arribaron dos andinistas. Apenas nos saludamos, se calzaron los crampones de púas porque comenzaba la nieve y siguieron su camino.

Refugio Independencia.

Refugio Independencia.

A la media hora, inicié la marcha por la extensa Travesía. Este sendero flanquea la ladera de treinta grados del “Gran Acarreo” y tiene una subida leve y sencilla.

Sendero de la Travesía, que finaliza en la Cueva.

Sendero de la Travesía, que finaliza en la Cueva.

Los dos andinistas ya estaban lejos, iban a toda máquina. A mayor distancia, otros cinco descansaban en su tramo final, al pie de la cuesta que lleva a la Cueva (6.650 metros).

La Cueva.

La Cueva.

Mis 60 años me empezaron a pasar factura en dicha cuesta. Tuve que darlo todo para alcanzar la Cueva, donde los extenuados “tiran la toalla”. De desistir, sería allí.

Esta amplia oquedad en el murallón rocoso es un reparo del viento y por ello un punto natural de reunión. Habría unos doce montañistas sentados, los saludé y me ubiqué en un rincón sin entablar conversación. No conocía a nadie ya que me mantuve aislado en los campamentos, una mala costumbre cuando se va solo. Ignoro si subían o bajaban; unos tres parecían apunados, con esa mirada torva y sombría típica del mal de altura.

El ascenso había sido demasiado lento y mis tiempos se descompaginaban. Bebí lo que me quedaba de agua; traer tan poca fue un error mayúsculo. Pese a todo, me imaginaba en la meta. Si superaba la legendaria Canaleta, sólo me restaba el tranquilo sendero que bordea el Filo del Guanaco, la cresta entre la cumbre principal y la secundaria.

La Cueva e inicio de la Canaleta.

La pendiente de 45 grados de la Canaleta, aún sin ser “técnica”, es lo más complicado de la ruta. Los demás tramos se caminan; éste se trepa, no tanto por lo empinado sino porque su acarreo de piedras sueltas cede ante cada pisada. Sin embargo, esta vez no fue tan difícil debido a la nieve caída días atrás, que el tránsito moldeó en una huella casi con peldaños. Tal ventaja no era inocua: la nieve se volvería una amenaza al anochecer.

La Canaleta.

La Canaleta.

Al llegar al sendero del Filo (6.800 metros) precisé reponerme; eran las 15:30 hs.

El sendero del Filo del Guanaco.

El sendero del Filo del Guanaco.

El consenso general es que a partir de aquí la cumbre es cosa segura. Sería tan frustrante no lograrla faltando sólo 150 metros de desnivel, que un montañista cuyo guía lo hizo regresar ante una tormenta inminente lo narró en su libro: Cómo quedarse a veinte metros de la cima del Aconcagua. Al leerlo, no concebía acatar semejante orden.

Una decisión difícil: la cumbre o considerar los problemas de visión

Allí recostado, noté que todo empezaba a nublarse aun cuando el sol delineaba las sombras. Me saqué las gafas por si estaban empañadas pero mi visión borrosa seguía, en ambos ojos por igual. Se lo adjudiqué al bloqueador solar y le resté importancia.

Retomé la senda con un andar cada vez más lento, poniéndome objetivos a corta distancia, una roca a cincuenta metros. Algunos me pasaron sin detenerse, entusiasmados por estar en la recta final. Mi visión seguía deteriorándose: la intensidad de los colores se iba apagando, con instantes en blanco y negro, si bien conservaba la nitidez de las formas. De sentirme así en la Cueva, hubiera regresado.

Confundido, llegué hasta la cresta misma donde aparece el lado opuesto de la montaña: la imponente Pared Sur, característico trasfondo de la foto cumbrera (y la única imagen espectacular de esta mole amorfa). Casi no percibía colores y para mi espanto, ahora se esfumaba el contraste: el blanco y negro pasaba a un gris opaco.

Mi cumbre en el año 2016, en un día espectacular.

Mi cumbre en el año 2016, en un día espectacular.

Concluí que habría muy poca gente aquí arriba, por lo cual seguir subiendo era demasiado arriesgado; al menos, había alcanzado la cresta cumbrera. Me tomé las selfies de rigor para documentarlo, una frivolidad que avalaría ser tildado de inconsciente, en especial por aquellos que me aprecian.

“Selfie” cuando decido desistir de la cumbre. Luego cambio de opinión (al fondo se ve la “cumbre secundaría”, 6930 m).

“Selfie” cuando decido desistir de la cumbre. Luego cambio de opinión (al fondo se ve la “cumbre secundaría”, 6930 m).

Estaba reconciliándome con la derrota y decidido a volver cuando un andinista pasó sonriéndome victorioso por saberse a minutos de la cima. Fue un gesto de camaradería y aún así la envidia me fulminó con “fiebre de cumbre”. Anticipé la humillación de explicarles a mis amigos montañistas que me había rendido tan cerca de la cima porque tenía una molestia en la vista.

Mis prioridades se volvieron un chiste. Logré convencerme que la vista no empeoraría. Era un crimen dejar escapar mi segundo Aconcagua, así que me levanté y lo encaré.

Con ello rompía mi regla cardinal de viejo autónomo: cancelar tan pronto la cosa pinta fea. Desperdiciaba así lo que me quedaba de visión funcional para descender antes que oscureciera, lo que incluso podría haber revertido mi condición; y de quedar varado, me auxiliarían los que bajaban después.

Al retomar el ascenso, comencé a perder también visión periférica. Reaccioné apurando la marcha a la meseta de cumbre para sacármela de encima y volver. Debajo del risco de tal meseta se debía sortear un breve roquerío de unos diez metros de desnivel, pero no conseguía encontrar la huella del sendero.

El andinista sonriente me veía desde arriba y me alentaba a subir, indicándome a los gritos la senda. No hubo caso, no la hallaba y menos aún con botas rígidas y crampones que impedían tantear mis pisadas; finalmente este pibe se habrá hartado y desapareció. Consideré trepar los escasos metros de rocas hasta la cima, pero era un esfuerzo absurdo.

Debo haberme quedado veinte minutos allí abajo, desconcertado; “sin los patitos en fila” como un primo resumió después. Me despabiló un grupo a poca distancia, que con alivio acompañé hasta arriba. La huella me resultó un laberinto de pisadas entre las rocas. Alguno me incluyó en el festejo que fingí compartir, nos palmeamos la espalda y me aparté cortésmente para no entrometerme.

Seríamos unas quince a veinte personas, una verdadera muchedumbre que enseguida me tranquilizó. Una niebla repentina anuló el paisaje, haciendo que la meseta fuese indistinguible de un descampado en cualquier valle. El “Centinela de Piedra” defrauda al que la corona en medio de una nube, y más si tapa la Pared Sur. No obstante, ello mejoró mi visión porque pude sacarme las gafas sin riesgo de cocinarme las córneas.

Ahí estaba la vieja cruz, destacándose en la cúspide, estoica en lo que sería su última temporada antes de ser lanzada al vacío por algún enojadito con la vida. La vez pasada, la fotografié colgándole mi camiseta del Club Atlético Independiente, “la del máximo campeón de América sobre la máxima cima de América”.

Foto del año 2016, con mi remera del CAI sobre la cruz.

La traje nuevamente para repetir la escena, aprovechando que Boca Juniors aún no conseguía su séptima Copa Libertadores para igualarnos. Pero me estaba quedando ciego a casi 7.000 metros de altura, y la ventana de cumbre se cerraba hoy. La foto no me podía importar menos.

Me recosté al pie de la misma hasta que apareció el grupo de la nena con el que me topé a la mañana.

La nena india y su comitiva, la chica mas joven en subir el Aconcagua.

Era una fiesta para ellos, ondeaban banderas abrazándose eufóricos alrededor de la cruz. Yo los estaba importunando, aunque eran tan gentiles que no me decían nada. Me alejé, arrastrándome unos metros para darles un poco de privacidad, mientras uno de ellos filmaba la escena, incluyéndome.

Después supe que esta chica llamada Kaamya Karthikeyan era de la India y con sólo doce años rompía el récord como la más joven en conquistar el Aconcagua. Era su segundo intento ya que días atrás el primero fue abortado por cuestiones médicas. Incluso, aparecí unos segundos en su video difundido por los noticieros.

Alguien me llamaba por mi nombre! Resultó ser el guía que conocí en Mendoza cuando contraté el porteo de mulas. Me felicitó por cumplir el objetivo, me indicó ponerme al lado de la cruz y me sacó un par de fotos.

Acto seguido, me pidió que le saque a él. La escena era irreal para mí. Traté de tomarle la foto, me reprocha que no salió y que la repitiera. Le expliqué en un tono casual que no podía ver nada, que estaba casi ciego. Me aconsejó tomar agua y se alejó.

Un descenso complicado

Semanas después, al contarles mi percance a otros montañistas, este detalle fue lo que más les inquietó. Opinaban que el guía debió asistirme, mientras que yo discrepaba tajantemente porque había prescindido de sus servicios. Tampoco mostré indefensión o le contesté que subí con poca agua, acaso por vergüenza de tamaña torpeza.

Aún tenía la esperanza que mi vista mejorara con el descanso o, en todo caso, que no empeorara. De hecho, se había estabilizado en mis veinte minutos en la cumbre. Me quedaba algo de visión como para ingeniármelas y volver.

En cierto momento, la expedición del guía bajó y dejamos de ser el gentío inicial. Me alarmé aún más cuando noté a los restantes prepararse para regresar y yo todavía no me decidía a llamarles la atención. La hora prudente para volver había pasado, quedaba claro que éramos los últimos allí.

Foto extraída del video de la comitiva india, publicado en noticiero.

Foto extraída del video de la comitiva india, publicado en noticiero.

Me apresuré para adelantarme y bajar primero por el roquerío, asegurando así meterme en el grupo y en la “protección de la manada”. Pero nuevamente no veía la maldita senda entre tantas rocas, con lo que la gente se agolpaba detrás esperando que avanzara. Su impaciencia era entendible: ellos también estarían al límite. Resignado, me aparté para abrirles el paso. Iba a estar bien si no les perdía pisada.

Mi estrategia fracasó enseguida porque no podía seguirles el tranco. Tenía que pisar entre las rocas y sólo lograba hacerlo tanteando el suelo con los bastones. Perplejo, incluso incrédulo, observé al grupo alejarse y desvanecerse en una mancha lejana. Sentí verdadero pánico y aún hoy no comprendo por qué no les grité pidiendo ayuda. Será que mi padre, un gallego duro, nos inculcó nunca quejarnos y se le fue la mano. Al menos, pude sortear el roquerío y situarme sobre la huella arenosa del Filo del Guanaco.

La vista se deterioraba catastróficamente. Sin visión periférica y todo gris, no podía distinguir contornos, tan sólo formas borrosas. Giraba la cabeza de lado a lado aprovechando ráfagas intermitentes de visión para proyectar lo que tenía delante.

Al tercer tropezón, me convencí que terminaría fracturándome por más cauteloso que fuese. Hasta temí desorientarme y caer por el precipicio de la Pared Sur ¿Se lo interpretaría como suicidio?

Me senté asegurando los bastones debajo de una pierna y los guantes en un bolsillo. Estaría desahuciado si los extraviaba. Busqué mi GPS InReach para mandar mensajes y señales de emergencia. Había contratado el plan de diez mensajes y quedaban seis, luego de los que le envié a Claudia. Ahhh!!, el amuleto que Claudia me confeccionó… ¿cómo fui a olvidármelo? He sido agnóstico toda mi vida pero lamenté no tener ese llaverito conmigo, aunque más no fuera porque la extrañaba horrores en ese momento.

Por desgracia, me fue imposible manipular el InReach para avisar de mi situación. Estaba funcionalmente ciego y mi “Plan B” resultó un fiasco. Para colmo, mi linterna de plástico barato se desarmó cuando caí sobre la mochila.

El Filo estaría demasiado expuesto al viento, no podía pasar la noche allí. Consideré caminar a tientas hasta la Canaleta y jugarme a bajarla derrapando en “culo-patín”. De lograrlo, habría descendido unos trescientos metros y estaría guarecido en la Cueva que, comparada con el Filo, era como el McDonalds del barrio. Bastaba que la ventana aguantase para que alguien me encontrara a la mañana siguiente.

Afortunadamente, el viento se mantenía calmo y quedaban unas horas de luz. Eran las 18 hs. en lo más alto del continente, sin otra montaña que le tape el sol. Mi vista no mejoró con el descanso. Lo que padecía luego fue objeto de cierto debate. Algunos lo adjudicaban a la quemadura de córnea (“queratitis” o ceguera de nieve), sea porque mis lentes no fuesen aptos o porque me los saqué y expuse demasiado al brillo solar. Yo dudaba de tal motivo porque conocía la irritación de la queratitis por descuidos con soldadura; pero los ojos no me ardían, mis gafas Julbo eran adecuadas (100% anti-UV cat. 4) y las tuve siempre puestas excepto en la niebla.

Lo mío fue un fenómeno más peculiar denominado Amaurosis Fugaz (“oscureciendo”). Según especialistas, lo causa una merma en el flujo sanguíneo (isquemia) a las retinas y nervio óptico, al punto que dejan de funcionar. Puede darse a altitudes extremas por falta de oxígeno, agotamiento y sobretodo deshidratación. Tal explicación no me exculpaba: debí derretir más nieve la tarde anterior para proveerme de suficiente agua.

No sé cuánto tiempo pasé ahí postrado. Si las crisis agudizan los sentidos, en mi caso fue todo lo contrario. Sin poder concentrarme para decidir qué hacer, mi mente empezó a divagar como en un sueño. Reviví nuestro festejo, a mis diez años, al ver los astronautas del Apolo XI bajar a la superficie lunar y la desolación que me transmitió mi viejo, al que ya describí, cuando comentó “todavía tienen que volver”. Será que en Buenos Aires yo defendía mis excursiones sin compañía, argumentando que alcanzar una cumbre solitaria era como caminar en la luna. Medio siglo después, creía ser la persona a mayor altitud del mundo en ese momento; y también “todavía tenía que volver”.

Incluso, pienso que me estaba quedando dormido. Me obsesioné con la momia del Aconcagua. Seis siglos atrás, ésta era un niño al que dejaron en un cerro lindero a 5.300 metros como ofrenda incaica a sus dioses. El nombre disimula su sufrimiento porque no lo cargaron momificado. Tal proceso se dio espontáneamente al morir allí, dado que la desecación brutal detuvo su descomposición. Ello preservó la expresión en su rostro, que no describiré; sus fotos están en la red.

Estoy con la cruz de la cumbre, en plena neblina.

Estoy con la cruz de la cumbre, en plena neblina.

De la nada, me sobresaltó una voz preguntándome si me encontraba bien!

- ¿Sabés en qué día del mes estamos?-

-Eehhhh… dos de febrero… ¿uno?- Tartamudeaba emocionado, sin entender a qué venía la pregunta.

-¿Qué día de la semana?-

-¿Lunes?- Ésta era injusta, todos los días de la semana son iguales en la montaña.

-¿Qué año?-

-2020!-

Me interrogaba para evaluar si estaba “atáxico”, o sea si el mal de altura me había alterado las funciones mentales y no coordinaba mínimamente. Me calmé y le dije que no me dolía la cabeza y que respiraba bien pero que estaba casi ciego. Percibí por las sombras delante mío que él hacía gestos con la mano para comprobarlo.

-Soy médico del Parque, vengo de la cumbre, ahora baja también la patrulla de rescate.

¡No podía creerlo! Él acompañó a la chica india para asistirla si se descompensaba. Se había quedado arriba con un porteador del grupo, junto a otros dos de la patrulla.

A su vez, los rescatistas estaban ahí por su cambio de guardia. Estoy seguro que eran los mismos dos que saludé en el Refugio Independencia. Cuando los relevos arriban a su domo en “Nido de Cóndores” (5.400 metros), van a la cima tan pronto pueden para aclimatarse con miras a un eventual rescate. Allí, descienden últimos para “cerrarla” y frenar a los rezagados, les guste o no. Esta era la tercera temporada que implementaban esta práctica, con tanto éxito que la anterior fue la primera sin fallecidos en 30 años. Ni Mr. Magoo tenía mi suerte.

El médico se puso enfrente para indicarme el sendero mientras yo trastabillaba detrás tomándolo del hombro. Seguía en tinieblas aunque sin el dramatismo anterior. Al rato, le pregunté cuánto faltaba para la Canaleta, a lo que contestó frustrado que no estábamos ni cerca. Advirtió que urgía superarla antes que el frío congelara el agua-nieve de su ladera y ya no pudiese bajarla sin patinar y desnucarme.

Al finalizar el Filo, nos encontramos con la patrulla. Tenían que atender a uno en la Cueva con una pierna quebrada, según creo haber escuchado. Sospecho que el guía les comentó de mi situación antes de bajar.

Comenzaba la canaleta. Un rescatista se puso unos metros delante mío para indicarme el camino, dado que todavía podía distinguir un objeto en movimiento. Aprendí lo que significa para un ciego tener siquiera un atisbo de visión. Si él se movía, podía ubicarlo y seguirlo, cosa que hice hasta que se alejó demasiado y fui incapaz de avanzar más.

El médico seguía detrás de mí. Me bastó tropezar dos veces para desistir de caminar sin nadie adelante que me guiara. Él tampoco podía sostenerme como lazarillo, porque si yo con mis 1,94 m y 95 kg me resbalaba en tal pendiente, lo arrastraría conmigo.

Ante ello, preferí bajar en culo-patín, sentado y deslizándome por el agua-nieve, que aún no se helaba. Me sorprendió lo sencillo que resultaba, pero provocaba pequeños aludes al frenarme con las manos. El rescatista ya distante bramó “piedraaas!”. Su furia se justificaba. A las dos semanas una gran roca rodó hacia la Travesía, alcanzó a una pobre chica rusa y le amputó un pie; no hubo forma de salvarle la vida.

Seguí deslizándome, evitando desprender más piedras. Con una ladera de cuarenta y cinco grados, la gravedad me ahorraba el esfuerzo y arribamos rápidamente a la Cueva. Orgulloso, me incorporé para caminar los últimos metros. Pude distinguir el entorno dado que la vista había mejorado, acaso por descender trescientos metros. He leído que las afecciones por altura se revierten bajando mil metros o a la altitud donde se durmió bien por última vez: Cólera. De ser así, tenía el 30% de dicha meta.

Me di cuenta que quedaban varias personas allí. Nunca supe qué pasó con el montañista accidentado. Me sentaron en un recoveco protegido donde el médico me inyectó dexametasona, un anti-inflamatorio. Aunque la noche apagó la poca vista que me quedaba, me tranquilizaba saberme flanqueado de paredes. En ese momento, comprendí a las cucarachas cuando buscan zócalos para evitar ser pisadas.

Los rescatistas me habrán visto demasiado cómodo porque empezaron a recriminarme con tono marcial (putear, bah) por hallarme en tal estado. Me defendí alegando que jamás me había sacado las gafas. No obstante, bastó admitir no traer suficiente agua para convertirme en otro oficinista despistado de Buenos Aires que viene a pavear sin tener noción. Me trajo reminiscencias del servicio militar.

No me ofendí porque: 1) me estaban salvando la vida, un dato no menor; 2) de por sí, el ascenso solitario es objetado por su tasa desproporcionada de siniestros; 3) urge que el accidentado se movilice por sí mismo para preservar la energía del rescatista.

Les contesté que asumía mi responsabilidad y que era consciente que sin ellos seguramente no vería un nuevo amanecer. Agregué que no tenían obligación de salvarme. Los ahí presentes podrán dar fe que fueron mis palabras.

Quizá por estar abatido, me escuché proponerles que me dejaran en la Cueva, que allí podría pasar la noche protegido del viento.

-De ninguna manera. Parate que seguimos- me ordenó el rescatista.

Traté de levantarme pero me derrumbaba una y otra vez, mareado por carecer de referencia vertical. Es notable cómo la vista asiste al equilibrio. Me ayudaron a erguirme, sosteniéndome hasta que conseguí mantenerme en pie. De aquí en más, procuraba ubicarme reconstruyendo de memoria el entorno lo mejor que podía.

Teníamos por delante el sendero de la Travesía. Yo iría detrás del médico aferrándome a su mochila y sin los bastones. De caerme, debía hacerlo hacia mi derecha porque a mi izquierda resbalaría por la ladera nevada del Gran Acarreo, ahora congelada por el frío nocturno. Un rescatista encordó mi mochila para detenerme de ser necesario.

Desgraciadamente, apenas conseguía mantener el equilibrio parado y menos lo iba a hacer caminando. Caí cuatro veces en la cuesta inicial, todas a mi derecha y previendo soltarme de la mochila del médico, porque de lo contrario lo llevaba puesto. Mis casi dos metros eran demasiados para este pibe, por mejor voluntad que tuviese.

Mi único acto de rebeldía contra los rescatistas fue decidir arrastrarme sentado. Volvía a mi modalidad culo-patín. Preferí andar más lento, a desplomarme por la izquierda y marcar el récord de velocidad en el tobogán de hielo más largo del país.

Ya en plena Travesía, pude pararme a caminar. Casi sonámbulo, comencé a alucinar con los abejorros que meses atrás acribillaron mi pierna derecha, hinchándose al doble de tamaño, indignados por mi pretensión de desalojar su nido del jardín. Nadie me gana cuando hago estupideces temerarias, sea en una arboleda o en la cordillera.

El trayecto de más de un kilómetro era interminable y me concentraba para sostener el ritmo. El rescatista reemplazó al médico como guía. Que éste me disculpe, pero aquél se clavaba en el piso como un tronco cuando yo tambaleaba.

Domo de la Patrulla en campamento Nido de Cóndores.

Domo de la Patrulla en campamento Nido de Cóndores.

Me animé pensando en Claudia, la alegría que me daría verla y abrazarla (era impensable quedar permanentemente ciego). Me divertía imaginarla reprocharme la soberbia y el narcisismo que me llevaron a esto, o mi egoísmo por los demás si algo me pasaba. Por suerte, al volver, le dije que ella fue “la Virgen del Aconcagua cuyo amor me bajó del Cielo sano y salvo” y no hubo recriminaciones. Valga la metáfora, aun si los que realmente me bajaron lo hicieran a las puteadas y difícilmente se le parezcan.

Por fin, llegamos al Refugio Independencia! Si la Cueva era un McDonalds, esta cabaña era el Sheraton, por destartalada que estuviese. Recostarme en sus tablones fue la gloria. Había más personas allí con otro accidentado, tal vez el de la pierna herida.

Me ofrecieron agua, que desde el mediodía no tomaba. Una voz nueva preguntó por mí, los escuché conversar y me informó que yo era demasiado pesado para ser transportado en camilla y, por ende, tendría que caminar hasta Cólera. Me sorprendió esa aclaración ya que no sabía que tenían camilla. Si bien seguía ciego, el descenso de seiscientos metros me dio fuerzas y lucidez mental. Le contesté que quería seguir caminando.

Bajamos los últimos cuatrocientos metros casi sin detenernos. La noche se mantenía con poco viento, un verdadero milagro. Por algún motivo, nadie me respondía cuando preguntaba si ya se distinguían las luces del campamento Cólera. Creí identificar “Piedras Blancas” por el abrupto cambio de pendiente. Faltaría poco de ser así aunque ni eso me confirmaron, tal vez para que no reclamara una pausa.

Finalmente en el campamento Cólera

Sólo supe que arribamos a Cólera por los destellos de luz de los que me iluminaban el rostro y preguntaban qué me pasó. Serían las 23 hs. Los rescatistas continuaron a Nido donde tenían su domo, sin que alcanzara a agradecerles.

El médico me detuvo, indicándome su carpa y me desplomé como peso muerto.

No podía moverme más, un interruptor se apagó en mí. Ahí entendí por qué no querían darme la posibilidad de quejarme del cansancio. Me sacaron las botas casi con fórceps y me arrastré dentro de la carpa con una alegría inolvidable. Era mi cumbre.

El porteador celebraba, ambos me felicitaban por aguantármela! Yo reía sin parar. Me hicieron una sopa que devoré con un hambre como jamás antes a esa altitud. El hecho de seguir ciego me importaba un rábano.

Estaba ocupando el lugar de su compañera en la carpa, a lo que les digo que me iría a dormir a la mía sin problemas. El médico se rehusó, a fin de tenerme en observación; realmente un tipo fenomenal. Creo que ella durmió en mi carpa.

Plaza de Mulas; reponiéndome, a la espera de subir a Nido por mi equipo restante.

Plaza de Mulas; reponiéndome, a la espera de subir a Nido por mi equipo restante.

Me trajeron mi bolsa de dormir y ni me tomé el trabajo de meterme dentro. Me acosté vestido, usándola como frazada. Alguna pesadilla al alba interrumpió mi sueño y me quedé hipnotizado mirando nítidamente la tela naranja de la carpa flamear con el viento. ¡Qué momento! Me volví a dormir con completa paz. No era cuestión de despertar a mis compañeros después de la gesta que realizaron.

Una hora después, nos despertó el ruido desde carpas vecinas. Mis compañeros me observaron inquietos y al verme sostenerles la mirada con una sonrisa de oreja a oreja, empezamos a festejar! No tendrían ni 30 años, les doblaba la edad. Las bromas iban y venían, a las carcajadas. El médico estaba exultante. Su primera cumbre en el Aconcagua y salva un jovato; nada mal para una jornada de trabajo.

Hacia la base del Aconcagua

Todos levantamos campamento, el cerro regresaba a su soledad. Me preguntaron si era capaz de cargar mi equipo. Claro! Volvía a valerme por mí mismo, el desvalido quedaba atrás en el Filo. Aunque pequé de optimista porque debí dejar lo más pesado a 5.500 metros por el cansancio.

Descendí al campamento base “Plaza de Mulas” (4.250 metros), respirando cada vez mejor.

Allí avisé a todos en Buenos Aires, sin entrar en detalles. Ya tenía una carpa montada porque había traído dos por tal motivo, algo astuto dadas las circunstancias. No estaba como para andar instalando una.

Pasé por el Servicio Médico a informar que me encontraba bien. El médico estaba allí, nos saludamos como amigos de toda la vida. El jefe del Servicio me recibió amablemente y con cierta brusquedad me llamó a la reflexión sobre lo ocurrido.

-Carlos, si no te encontraban, ahora estarías muerto.

-Con mi edad, no lo dudo y les estaré eternamente agradecido. De haberme pasado tres años atrás en la soledad catamarqueña del “Ojos del Salado”, no la contaba. Y quiero dejar claro que no tengo inconveniente en pagar el costo del rescate.

-No tenés que pagar nada. Quedate tranquilo. Pero lo que sí deberías hacer es bajar en helicóptero hasta Horcones y seguir por tierra a Mendoza para recuperarte. Tus tejidos lastimados precisan una presión atmosférica adecuada. Aquí seguimos a 4.300 metros.

-No puedo regresar aún. Dejé equipo arriba en Nido y no quiero recurrir a porteadores. Aparte, no siento la más mínima secuela en la vista.

Creo que él simplemente se resignó ante otro tipo testarudo como yo. Abundan en el montañismo. Me despedí reiterando mi gratitud.

A decir verdad, jamás habría vuelto en helicóptero si podía evitarlo. Y no por su costo sino por amor propio: tanto operativo me haría figurar en las noticias como el imprudente que evacuaron de emergencia. No me atraía leer en portales periodísticos los comentarios de lectores anónimos invocando al darwinismo para lidiar con bobos como yo que practican estas actividades sin sentido.

Los vendavales en las siguientes noches hicieron jirones el cubretecho de mi vieja carpa. Se cerró la ventana de cumbre tal como se había pronosticado. Holgazanee dos días antes de subir por el equipo restante y aún así llegué a Nido, tosiendo tan agitado que algunos allí se inquietaron. Les enfaticé que aquí terminaba mi expedición y bajaba a Plaza.

Plaza de Mulas; recurrí al porteo por mulas hasta este campamento base.

Plaza de Mulas; recurrí al porteo por mulas hasta este campamento base.

-Otra vez será- me contestaron.

Al día siguiente, entregué mi equipo a los arrieros y comencé la larga caminata de 25 km de retorno a Horcones donde estaba mi auto. Mi aventura distaba de ser un triunfo, aunque así la viví al abrir el Peugeot, ponerme las zapatillas y sentarme al volante.

Ya volveré algún día.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

ARTÍCULOS RELACIONADOS

· Montañismo · Escalada en Hielo

Rescatan y bajan en helicóptero a 2 andinistas en el Aconcagua. Provincia de Mendoza

ARTÍCULOS RELACIONADOS

ARTÍCULOS RELACIONADOS

| COMENTARIOS(1)

19/02/25 06:15 Nico:

Maravillosamente relatado..te felicito..un campeón en la torpeza,en el triunfo y hasta en reconocer errores

Ver más

Revista Noticias de Montaña

| ULTIMAS NOVEDADES

www.facebook.com/ccamontania

info@culturademontania.org.ar

+54 11 3060-2226

@ccam_arg

Centro cultural Argentino de Montaña 2023