Arqueología

El descubrimiento y rescate de la momia del Aconcagua

Durante el verano de 1985 se realizó el hallazgo que puede considerarse como el más importante de la arqueología en la provincia de Mendoza, esta es la historia de su hallazgo y de la expedición que posteriormente realizo su rescate

Christian Vitry y Juan Schobinger

Edición: CCAM

Para muchos no será novedad, pero quizás para otros si el hecho de saber que la montaña más alta de América y los hemisferios sur y occidental fue, durante el Período Inca(1.400 a 1532 d.C) un importante adoratorio de altura, donde la tierna vida de un niño fue ofrendada a más de 5.000 metros de altura.

Ubicación del Aconcagua, Mendoza, Argentina

El cerro Pirámide (un contrafuerte del Aconcagua), visto desde el campamento base a 4600 metros.

(La flecha señala el lugar del hallazgo, sobre el filo de ascenso)

Todo sucedió durante el verano de 1985, ese año, el Club Andinista Mendoza (CAM) cumplía 50 años de vida y, como parte de las actividades conmemorativas, la institución presidida por Félix Fellinger, planificó numerosas expediciones al Aconcagua por cuatro rutas. Una de estas fue la poco frecuentada arista Sureste, por donde transitaban Gabriel Cabrera, los hermanos Fernando y Juan Carlos Pierobon y Franco y Alberto Pizzolon. Éste último integrante nombrado observó algo que le llamó la atención y le dijo a sus compañeros “¡Ahí hay pasto!”, a lo que respondieron “¿Cómo? ¡si estamos a más de cinco mil metros de altura!”… Este diálogo extraído de uno de los libros del Doctor Juan Schobinger, describe el preciso instante de un hallazgo arqueológico muy importante y que se transformara en uno de los hitos de la arqueología de alta montaña.

Alberto Pizzolon se acercó para ver el “pasto” y se percató que se trataba de plumas amarillas y negras que formaban parte de un tocado cefálico de un niño inca ofrendado en la montaña hace quinientos años, esto, obviamente se supo después de los estudios realizados.

Una de las cosas más importantes que ocurrieron durante esta expedición es, sin duda, el excelente criterio que tuvieron los expedicionarios frente al hallazgo arqueológico. Muchos hubieran optado por ponerse a excavar y “ver” que hay en el lugar, casi como un instinto de jugar a ser explorador, arqueólogo, descubridor de tesoros ocultos y tantas fantasías que surgen ante la intriga de “descubrir” lo que está enterrado. Sin embargo, ellos optaron por regresar sin alterar nada y ver que solución se podía dar a esa evidencia que los procesos erosivos habían desenterrado parcialmente en la montaña más frecuentada de nuestro país. Era un tema serio, cualquier expedición podía llegar, ver lo mismo que vieron los andinistas mendocinos y simplemente ponerse a excavar y ya, todo perdido…

Documentando la momia, mientras comienza la preparación del paquete para su ulterior tranporte

En Mendoza, junto con el presidente del CAM, empezaron a pensar y averiguar quien era entendido en estos temas, así llegaron al Dr. Juan Schobinger. Sin embargo, éste se encontraba iniciando sus vacaciones en la costa atlántica… La urgencia del caso y la pasión del arqueólogo lo hicieron renunciar al cálido clima de la costa para organizar una expedición a la alta montaña. Quince días después de producido el hallazgo, Schobinger junto a un equipo de voluntarios integrado por G. Cabrera, Juan Carlos Pierobon, Alberto Pizzolon, J. Ferrari, Eduardo Guercio, Víctor Durán, Germán Bustos Herrera y Silvia Centeleghe, partieron en una camioneta desde Mendoza rumbo a Puente del Inca. Ingresaron por Horcones y montaron un campamento a los 3.800 metros, luego otro a los 4.400 metros, montaron un campo base a 4.600 metros y finalmente, un campamento de altura a 5.200 metros.

Los expedicionarios, a punto de partir de Mendoza. De izq. a der.: Juan Carlos Pierobon, Eduardo Guercio, J. Schobinger, Víctor Durán, Julio Ferrari, Alberto Pizzolon. Foto: Gabriel Cabrera

Dos expedicionarios preparan el fardo funerario de la momia del Cerro Aconcagua para su ulterior descenso, a la derecha Juan Shobinger. Foto: www.arqueologiamendoza.com

La momia del Aconcagua (un niño de 7 años de edad), tal como se conserva en la actualidad.

(La banda que sostiene el cabello fue colocada después)

El hallazgo arqueológico del Aconcagua marcó un importante hito en las investigaciones arqueológicas realizadas en las altas montañas de nuestra cordillera. ¿Por qué?, fundamentalmente por la intervención de especialistas en la excavación, pudiendo recuperar información de primera mano que de otra forma se perdería. Nuestro país, en ese momento se convertía en el único donde se habían realizado excavaciones arqueológicas en las montañas, primero en San Juan en 1963 y esta vez en el Aconcagua 22 años después. Los estudios de laboratorio realizados tanto en el cuerpo como en los objetos que formaban parte del ajuar, no sólo complementaron la información existente de los dos casos similares (Cerro El Plomo en Chile y el Toro en San Juan), sino que se realizaron innovadores y completos estudios, generando una valiosa información sin precedentes que contribuyó al conocimiento de la cultura incaica y la ceremonia de ofrenda de niños, conocida como “capacocha”. Por otra parte, marca un precedente importante en relación a la comprometida actitud de los montañistas que, en lugar de “jugar” a ser arqueólogos, dieron discreto aviso a los especialistas, salvando de esta manera un patrimonio tan valioso de nuestra tierra.

Nuestras montañas en los Andes no solo fueron lo que vemos, sino que estuvieron cargadas de significación religiosa, fueron “apus” o deidades que protegían a las comunidades, dotándolas del principal y vital recurso, el agua. Nuestra generación de montañistas y las sucesivas, tiene la responsabilidad de ser celosos custodios de estos adoratorios prehispánicos y, aunque no sepamos nada respecto de lo allí sucedido, basta con tomar conciencia que eran lugares sacralizados, eso debería ser más que suficiente para no violentar nada ni llevarse recuerdos. Los santuarios de altura dependen de nuestra sensibilidad y compromiso para su conservación, caso contrario, sólo quedarán algunas fotos, escritos y vagos recuerdos de algo que se perdió y quejarás se volverá a recuperar.

Las dos pircas vistas desde el oeste en el Aconcagua

Recien llegados al sitio del hallazgo en el Aconcagua,

uno de los expedicionarios observa el fardo funerario

Tapa del libro "Aconcagua, un enterratorio a 5300 metros de altura"de Juan Schobinger

Inca Editorial, Mendoza, 1995

Aconcagua, un enterratorio Incaico a 5.200 metros de altura

Por Juan Schobinger en Mendoza en septiembre de 1995

El Descubrimiento

Ahí hay pasto!

i Como? i Si estamos a mas de cinco mil metros de altura!

Este singular dialogo se dio, una diáfana mañana de verano, en la alta Cordillera mendocina, entre el joven Alberto Pizzolon y uno de sus cuatro compañeros andinistas. Habían llegado a un alto paredón que dificultaba su ascenso a la cumbre más alta de América por una ruta practicamente intransitada. Mientras planificaban su escalada con su equipo de rapel, Alberto miro hacia atrás. En el filo que acababan de transitar vio ese manojo de pasto, y a pesar de la justificada objeción, se acerco a observarlo mejor. Casi tapado por un manchón de nieve, ve de pronto la parte superior de un cráneo humano. Un desconocido andinista accidentado? Mientras se van acercando los demás, ven que el pasto no es tal, sino la parte inferior de largas plumas, y que además, el lugar estaba rodeado semicircularmente por una pared de piedras ensambladas («pirca»), bastante derruida. También recogieron algunas plumas amarillas sueltas y algunos trozos textiles, desprendidos de telas que habían quedado rotas por la misma erosión del terreno que había destapado parcialmente el cráneo.

Carentes de conocimientos de arqueología, se dieron cuenta, sin embargo, de que era algo muy antiguo; que allí había un ser humano enterrado en un lugar y en una forma que apuntaba a tiempos precolombinos. Gabriel Cabrera, el mayor del grupo y jefe de la expedición, recordó haber oído alguna vez del hallazgo de un indígena congelado en la cumbre del cerro El Toro (6.300 mts.) en un lugar remoto de la provincia de San Juan.

;Una momia! i Que hacer?... Primo el buen criterio: no tocar nada, y esperar las indicaciones de «gente entendida». Tomaron algunas fotos y recogieron parte del material suelto; documentación valiosa que luego sirvió para reconocer que habían descubierto uno de los raros santuarios de altura de nuestras regiones cordilleranas. Allí se comprometieron a prevenir un posible saqueo, evitando la divulgación del hallazgo antes de tiempo; a colaborar con los estudios científicos que pudieran hacerse, con la condición de que estos se efectuasen en Mendoza y que el material permaneciese en alguna institución oficial de la provincia. Decisión prudente y acertada que logro ser cumplida con éxito.

Después de este inesperado «contratiempo» los andinistas continuaron en su esforzado intento por ascender el Aconcagua por el largo y dificultoso filo sudoeste. El intento finalmente fallo por el mal tiempo de los días subsiguientes, pero regresaron con la satisfacción de haber efectuado un hallazgo que puede considerarse como el más importante de la arqueología de Mendoza.

El laboratorista Julio Ferrari prepara el fardo funerario para su descenso. Lo acompaña el andinista Juan Carlos Pierobón

Julio Ferrari y Juan Carlos Pierobon se dispone a preparar la momia para descenderla

La expedición de investigación y rescate

La expedición del descubrimiento integrada por Gabriel Cabrera, los hermanos Fernando y Juan Carlos Pierobon y Franco y Alberto Pizzolon, era una de las cuatro que, a principios de 1985 se dirigieron al Aconcagua desde distintos lados como una forma de conmemorar el 50 aniversario del Club Andinista de Mendoza. En ese momento lo presidia Felix Fellinger, y a el se dirigieron inicialmente los andinistas en busca de consejo, luego del hallazgo de la momia. En el curso de las conversaciones, alguien recordó que en la Universidad Nacional de Cuyo un profesor alguna vez había hecho trabajos de arqueología de alta montaña (entre ellos el rescate y estudio de la citada momia del cerro El Toro). Pero era enero, época de vacaciones: el mencionado profesor (quien es el que escribe estas líneas) estaba ausente en una casa de la costa atlántica, de dirección imprecisa y carente de teléfono; el profesor adjunto de la cátedra se encontraba becado en España, y los demás colaboradores, dispersos o desconocidos. Pero había que apresurarse: mucha gente de diversa procedencia andaba por el Aconcagua y en cualquier momento podría filtrarse la noticia. Se logro contactar al matrimonio Guercio, por entonces ayudantes del Instituto de Arqueología de la Universidad, y al laboratorista del mismo. Julio Ferrari. Finalmente, se logro hacerle llegar un mensaje al profesor mencionado al principio, informándolo del hallazgo. Tras un titubeo inicial (a nadie le gusta que lo saquen de una soleada playa tres días después de haber llegado), decidió su rápido regreso con el fin de ponerse al frente de una expedición científico - andinista que con la ayuda de los descubridores ya se estaba organizando. La entusiasta colaboración de todos permitió que se hiciera prácticamente sin necesidad de fondos especiales, normalmente necesarios en esta clase de trabajos.

Izq: Gabriel Cabrera hoy con 59 años. Der: Franco Pizzolón hoy con 53 años

Fotos: Diario Los Andes

Izq: Juan Carlos Pierobón hoy con 53 años. Der: Fernando Pierobón hoy con 62 años

Fotos: Diario Los Andes

Así es, como el 23 de enero (quince días después del descubrimiento), partíamos en una camioneta bien cargada, prestada por el Sr. Ernesto Meli, tres andinistas descubridores (G. Cabrera, Juan Carlos Pierobon y Alberto Pizzolon) y tres miembros del Instituto de Arqueología (J. Ferrari, Eduardo Guercio y Victor Duran), en dirección a Puente del Inca. Aquí se agregaron un periodista (Germán Bustos Herrera) y una andinista invitada (Silvia Centeleghe). Para quien esto escribe, significo una inesperada reanudación de sus expediciones arqueológicas de alta montaña, la última de las cuales había tenido lugar en 1977 en el noroeste de La Rioja. Ocho años carentes de entrenamiento seguramente se harían sentir, así como una edad que se estaba acercando a los 57 anos. Sin embargo, la buena planificación de las ascensión que permitió ir adaptándose a la altura, la pericia y el aliento de los acompañantes, el buen tiempo que nos favoreció durante toda la ascensión y el inevitable entusiasmo que suscita la perspectiva de un hallazgo importante en la Cordillera (que se agrega al hechizo que de por si ejercen nuestros altos Andes), permitieron llevar a buen término la misión. Queremos agradecer aquí una vez más a tantos excelentes colaboradores.

En Puente del Inca fuimos hospedados en el Regimiento de Montaña y su jefe, el Mayor Diego Oswald nos proporciono mulares para transportar la carga hasta el primer campamento. Este se instalo en un punto de la Quebrada de Horcones, llamado Playa Ancha, a unos 3.800 mts. de altura. Desde aquí regreso Eduardo Guercio, presa del apenamiento. Los demás seguimos el día 25, remontando la empinada Quebrada del Sargento Mas. El segundo campamento se hizo a unos 4.400 mts. Mientras dormitábamos, pasada la medianoche, sentimos un vaivén, indicio de un fuerte temblor de tierra. Pensando en que el epicentro se hallaba en Chile o en el Pacifico, no nos preocupamos demasiado. Luego nos enteramos de que la zona más afectada fue la propia ciudad de Mendoza!...

Al día siguiente avanzamos hasta el campamento base situado a 4.600 metros, y finalmente subimos, en parte sobre un canal glaciario bastante Inclinado, hasta el campamento alto, ubicado en un portezuelo rocoso a 5.200 mts. Al día siguiente -28 de enero- todavía hubo que superar un paredón, antes de llegar por fin al sitio del hallazgo, el filo inicialmente mencionado que según el altímetro está a unos 5.300 metros. Se trata del comienzo del contrafuerte de forma triangular llamado «Pirámide». Unos 50 metros mas allá se Inicia un alto paredón que debió significar un obstáculo insalvable para los indígenas en caso que hubieran querido seguir ascendiendo por allí.

El Aconcagua visto desde la quebrada de Horcones

El 27 de enero de 1985 la momia fue bajada. De la expedición participaron sus descubridores, arqueólogos y hasta periodistas

Durante dos días trabajamos en el sitio, que fue relevado y explorado, comprobándose la existencia de dos gruesos muros semicirculares pircados, muy derruidlos. y un circulo de piedras de un metro de diámetro. En el relleno protegido por una de las pircas se hallaba, semienterrado por desplazamiento de parte de la tierra, el fardo funerario que contenía el cuerpo fuertemente plegado de un párvulo de unos 7 años de edad. Estaba envuelto por numerosas piezas textiles, siendo la más externa un manto totalmente engarzado con plumas amarillas, probablemente de papagayo. En cuanto al «pasto» que creyeron ver los andinistas, resulto corresponder a un conjunto de plumas amarillas y negras que habían formado parte de un penacho. El craneo presentaba una rotura debido a la erosión, al haber quedado a la intemperie. En su interior podía observarse el cerebro, colapsado por deshidratación.

Tras varias horas de trabajo, el fardo fue cuidadosamente retirado del duro «permafrost» (tierra congelada) en que se hallaba colocado, y mientras el laboratorista J. Ferrari se ocupaba de su embalaje y preparación para el descenso, otro grupo procedía a continuar la excavación, tratando de llegar lateralmente hasta la pirca. A poco de iniciada, tuvimos la fortuna de hallar dentro del mismo relleno en el que se había colocado a la momia seis magnificas estatuillas de típico estilo incaico: tres humanas, con sus vestimentas y plumajes intactos, masculinas, cuya altura (sin los ropajes) es de 59 milímetros la primera (de oro laminado), de 52 mm la segunda ( de plata con aleación de cobre), y de 47 mm la tercera (hecha en una valva del Océano Pacifico, llamada Spondylus). Las otras eran tres pequeñas figuras de llamas, muy estilizadas; una de oro laminado y las otras dos de valva Spondylus (material muy valorado por los incas, que lo llamaban mullu) con veta roja de un lado y blanca del otro. Este ajuar tiene sin duda importancia simbólica, y una conexión directa con varios otros yacimientos arqueológicos de alta montaña que también han proporcionado este tipo de estatuillas. La extracción y el examen preliminar de tan inesperado hallazgo significo el momento culminante de nuestra expedición.

La momia está en una cámara de frío del CCT. Foto: Diario Los Andes

Digamos todavía que al terminar la excavación del fardo funerario se retiraron de su parte externa un par de sandalias (ojotas) de fibra trenzada, y dos bolsitas del mismo material, una de las cuales contenía elementos vegetales, que según análisis posterior del botánico Fidel Roig resulto ser una variedad rara de porotos, que habían sido cocinados. (Quedo así bastante claro que se trataba de un alimento simbólico para el viaje al Mas Allá).

No bien terminada la extracción de las estatuillas y bien embalada la momia en una mochila, debimos emprender la retirada apresuradamente, ya que el tiempo se descompuso. Se levanto el campamento alto, y el descenso por el glaciar debió hacerse soportando una tormenta de nieve.

Por fortuna, y gracias a la pericia de los andinistas, alcanzamos el campamento base sin problemas. El resto del regreso se realizo normalmente, llegando el 31 de enero a Mendoza. El fardo funerario quedo depositado en una cámara refrigerada, cedida por el LARLAC dirigido por el Dr. R. Deis, (uno de los Institutos que integran el CRICYT, Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Mendoza). También se puso a disposición uno de sus gabinetes para trabajos ulteriores.

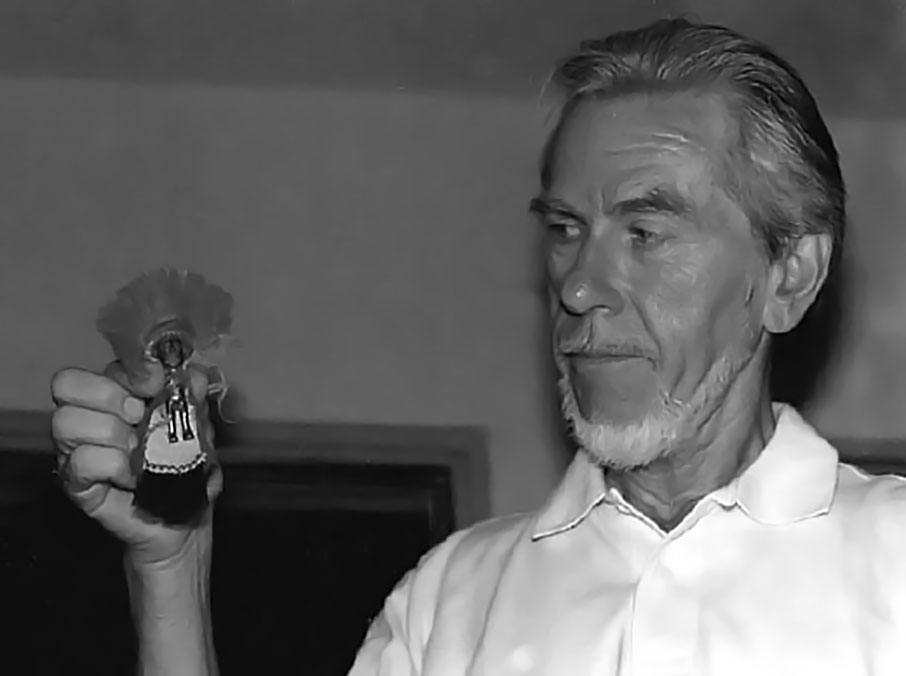

Juan Schobinger contemplando una de las estatuillas recién excavadas

Trabajos de laboratorio

Realizada con éxito la expedición, se planteo una triple problemática de conservación, de investigación, y museológica. La responsabilidad era grande con respecto a este excepcional hallazgo, el segundo en el que intervinimos (el primero fue con la momia del cerro El Toro en 1964 y también el segundo cuya documentación fue realizada desde el primer momento en forma científica. Por fortuna, con la ayuda de excelentes colaboradores y con el apoyo económico inicial del CONICET y de la Asociación Cuyana de Antropología (y posteriormente también del Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Mendoza) se fueron sorteando los obstáculos, y lentamente nos fuimos encaminando a la realización de un estudio interdisciplinario del hallazgo, es decir tanto físico - biológico como cultural. Nos sirvió de experiencia lo realizado veinte años atrás con la momia de El Toro, así como trabajos de los colegas chilenos con la momia del cerro El Plomo, que mencionaremos mas abajo.

Como paso previo, juzgamos conveniente realizar un acto en el que se informara públicamente, desde la sede misma de la Universidad, acerca de los resultados de la expedición, con presentación de los materiales hallados. Ello se realizo en el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo el 12 de febrero, con presencia de las autoridades de la misma. Quedo así legalmente sancionado el hecho de que la Universidad, (a través del Instituto de Arqueología que había efectuado el trabajo respectivo), se constituía en el custodio y el poseedor de esos elementos que desde ese momento pasaban a formar parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Se anunciaba allí la intención de exponer algún día el conjunto de materiales del enterratorio del Aconcagua en una «Sala Incaica» especialmente acondicionada en el Museo Arqueológico de la Facultad de Filosofía y Letras. (A pesar de contarse con un excelente proyecto diseñado por los arquitectos de la Universidad, este propósito aun no ha podido materializarse).

Bárcena, Schobinger, De Cicco con la momia de Aconcagua

El fardo funerario en el momento de la extracción de los textiles. La especialista en textiles chilena Julie Palma

El trabajo inicial de laboratorio -y el más delicado- fue el de separar los elementos que componían el fardo funerario. Para ello realizamos trabajos preliminares con ayuda de especialistas chilenos que nos visitaron a fines de marzo, encabezados por la antropóloga Silvia Quevedo. Por diversos motivos, hubo que esperar más de un año para la concreción de esta delicada tarea, hasta que, con la inestimable colaboración de Julie Palma y Luis Solar, del Museo Chileno de Arte Precolombino (dotado de un importante laboratorio textil), la operación se realizo durante seis tensos días de mayo de 1986. Se procedió con toda minuciosidad y precisión a la extracción de las diversas envolturas (en total 25 piezas textiles, grandes y pequeñas), comenzando con el manto engarzado de plumas y el penacho que habían quedado a la vista en los trabajos preliminares. El asesoramiento en el aspecto medico-biológico estuvo dirigido por el Dr. Carlos de Cicco, profesor de la Facultad de Ciencias Medicas y subdirector del Cuerpo Médico-Legal de la provincia de Mendoza. Además de abundante documentación fotográfica, gran parte de la operación fue filmada en video por el productor independiente Alberto Marchesini, cuyos materiales sirvieron para la confección de un programa televisivo de unos 45 minutos de duración que causo bastante impacto en el publico de diversas ciudades argentinas.

El cuerpo del niño apareció bien conservado, aunque deformado por una fuerte compresión lateral. Estaba vestido con dos «uncu» (túnica o «camiseta andina», carente de mangas) de lana; estaba calzado con ojotas hechas en lana y pelo con la suela de fibra vegetal, y en el cuello conservaba un collar formado por cuentas de piedras multicolores. Por encima había una cantidad de otras piezas textiles (mantos, fajas, taparrabos, cordones, etc.). Algunos de los mantos son de algodón y presentan una decoración geométrica y de aves estilizadas en técnica de brocado, que corresponde a una tradición de la costa central peruana y que nunca se había encontrado en otros yacimientos de altura.

Reconstrucción esquemática de la secuencia del enfardamiento del niño de 7 años sacrificado en el Aconcagua.

Dibujo: Julio O. Ferrari

Las dos bolsas de fibra que estaban adosadas al fardo funerario contenian semillas

La estatuilla hecha de spondylus y distintos objetos, extraído del enterratorio

Una de las mantas había sido anudada en uno de sus extremos, y en su interior se hallo una plaquita muy delgada de oro, enrollada. El simbolismo de esto se nos escapa. El investigador J. Roberto Barcena ha detectado la presencia de un pigmento rojizo en el cuerpo, obtenido probablemente de las semillas de un árbol que crece en las florestas orientales de los Andes, llamado «bixa» o «achiote». Esta práctica relacionada sin duda con el rojo como símbolo de vida no se ha observado en otras momias de altura (salvo el niño del cerro El Plomo en Chile, que presenta rastros de pintura facial). Para posibilitar estudios orgánicos se recurrió a una autopsia (por consejo del paleopatologo Dr. Enrique Gerszten), que fue practicada por el Dr. De Cicco en agosto de 1986. Uno de los resultados fue comprobar que el niño había ingerido como ultimo alimento un liquido rojizo, también obtenido probablemente del achiote (Barcena, 1989). Otros investigadores han hecho estudios médicos (en relación con la causa de la muerte), histológicos, microbiológicos, genéticos, etc., así como ambientales, en relación con el sitio: estudios geológicos, paleo climáticos y polínicos. Además de radiografías del cuerpo, se ha efectuado una prueba de tomografía computada, bajo la dirección del Dr. Juan Carlos Cruz. Un estudio maxilo odontológico por parte del Dr. Mario Guinazu ha permitido fijar la edad del individuo en 7 anos (mas-menos 9 meses).

El peso de la momia en mayo de 1986 era de 11 kg con 200 gramos, algo más de 1/3 del peso originario estimado, producto de una parcial desecación. La conservación del cuerpo se ha dado en forma satisfactoria. Permanece guardado en un freezer a una temperatura promedio de unos 10 grados bajo cero. Por varias razones, hemos decidido no exponerlo públicamente en la proyectada Sala Incaica del museo universitario. Permanecerá en su cámara refrigerada, sujeto al menor número de manipuleos posible, para ser visto solo por especialistas y reservado para futuros estudios. En cambio se expondrá una réplica, sobre la cual se colocara parte de la vestimenta, el collar y las sandalias. En otras vitrinas irán los demás textiles y el ajuar acompañante.

Una tarea delicada y que ha demandado mucho tiempo es lo referente a la limpieza, conservación y análisis de las numerosas piezas textiles que integraban el fardo funerario. Los trabajos iniciales estuvieron a cargo de la profesora Monica Ampucro de Guercio, con el asesoramiento de la Lic. Julie Palma (entonces a cargo de la sección respectiva del Museo Chileno de Arte Precolombino). Después de una interrupción, fueron retomados a partir de 1991 por la profesora Clara Abal y el Sr. Ferrari, quienes también contaron con el asesoramiento de dicho Museo. Con fondos privados, se monto en la Facultad de Filosofía y Letras un Laboratorio Textil que permitió avanzar en esos trabajos en forma técnicamente adecuada. Este aporte al estudio cultural del enterratorio del Aconcagua debe ser especialmente destacado.

La momia está en una cámara de frío del CCT y no se puede ver. Foto: Diario Los Andes

Aspectos históricos e interpretativos

Surgen algunas preguntas: como sabemos que este enterratorio corresponde a los Incas del Perú? Cuándo y por que llegaron estos al noroeste de Mendoza? Porque se supone que fue un sacrificio humano, y cuál fue el sentido de estas prácticas?

Digamos en primer lugar que el hallazgo que estamos comentando es uno de los raros casos de «momias congeladas», es decir, cuerpos bien conservados por haber sido enterrados en lugares cercanos a altas cumbres de la Cordillera de los Andes, a más de 5.000 metros de altura. Se diferencian así de las numerosas «momias por desecamiento» que suelen hallarse en las zonas áridas de la costa peruana y del norte de Chile.(En ambos casos, las condiciones permiten también la conservación de vestimentas y elementos del ajuar hechos en material perecedero, como madera, cuero, plumas, etc.). Las segundas corresponden a diversas épocas y culturas; en cambio, las «momias de altura > son, hasta el momento, atribuibles exclusivamente al Imperio Incaico, que con su capital en Cuzco se formo y expandió en el siglo XV y que luego cayó bajo las huestes de Francisco Pizarro en el año 1532.

Tres de estos hallazgos proceden del extremo sur de este extenso imperio, y son tambien los mejor documentados arqueológicamente: cerro El Plomo en la zona central de Chile (5.400 mts.), cerro El Toro en el N W de la provincia de San Juan (aproximadamente 6.200 mts.) y cerro Aconcagua en la provincia de Mendoza; aquí, no cerca de la cumbre sino en un lugar situado a 5.300 mts. Pero también hay numerosos otros sitios de altura, más o menos complejos, en los que han aparecido elementos arqueológicos originados en prácticas rituales precolombinas. (Un registro de más de 100 de estos lugares ha publicado Antonio Beorchia en 1987). Su exploración y estudio ha hecho surgir una original rama de la investigación que hemos llamado «arqueología de alta montana».

Estos hallazgos son notables no solo por su contenido sino también por lo que significado para los indígenas con sus escasos medios técnicos el llegar hasta esas alturas (en dos casos, el Mercedario y el Llullaiyaco, hasta 6.700 metros) y aun realizar construcciones en las mismas. Para ubicarlos culturalmente debemos decir dos palabras acerca de la expansión incaica en dirección al Sur.

La red de caminos Incas en su extremo sur del imperio Inka

Por datos recogidos por los cronistas de la época de la conquista, sabemos que la fase imperial de los Incas (hasta entonces un reino local con capital en Cuzco) comienza en el año 1438 con la toma del poder por parte del Inca Yupanqui (a quien se le dio el título de Pachacuti («renovador del mundo»). Primeramente venció a los enemigos vecinos; poco después conquisto el reino Colla y otros menores situados alrededor del lago Titicaca. Con estos y otros territorios (muchos de ellos integrados al imperio en forma pacífica) se organizo el Tahuantinsuyo, es decir, el imperio de las «Cuatro Regiones». Su hijo, Tupac Inca Yupanqui continuo la expansión hacia el sur del área Andina, llegándose en pocos años (aproximadamente entre 1475 y 1480) al extremo alcanzado: valle de Uspallata en la Argentina y valles de los ríos Maipo y Cachapoal en Chile. Estos territorios quedaron integrados al sector sur del imperio llamado Collasuyo, unidos entre sí y con el Cuzco mediante la admirable red de sendas y caminos que modernamente ha sido objeto de estudios detallados. En el noroeste argentino y en Cuyo se conservan a veces estas sendas, (muchas veces de largos tramos rectilíneos, jalonadas de albergues o «tambos» (tampu) que hoy día se presen-tan como pequeñas ruinas de recintos pircados. Numerosos ramales cruzaban la Cordillera u otras serranías altas como el Famatina en la provincia de La Rioja. Otro caso muy interesante es el del Aconquija, en donde un ramal del camino que asciende desde el valle de Santa Maria (provincia de Catamarca) cruza esa alta serranía y termina en un notable grupo de construcciones situadas a 4.200 mts. incluye grandes plazas de ceremonias y se halla coronado por un recinto o plaza también de carácter simbólico o ceremonial en la cumbre del cercano Cerro de las Cuevas, a casi a 5.000 metros. Se supone que sitios como este debieron estar asociados a yacimientos mineros, en especial de metales, cuya búsqueda y dominio fue sin duda una de las razones de la expansión incaica.

Si bien parte de la población local era utilizada como mano de obra, en general los pueblos dominados conservaron su autonomía en lo cultural, y hay pocos casos en que se dan mezclas o influencias detectables por la arqueología en el lado que es hoy argentino. Aquí lo incaico se da solo a lo largo de los caminos y sitios asociados, y también en algunos lugares fortificados (pucara) que solo se dan más al norte de la zona cuyana. En cambio, en el lado chileno la presencia incaica es más fuerte, existiendo poblaciones permanentes como Copiapó, Ovalle, Quillota y Santiago, así como fortificaciones conocidas en Cerro Mercachas (frente a la entrada del camino hacia Mendoza), en Cerro Chena al sur de la ciudad de Santiago (que vigilaba el valle del rio Maipo), y en el «Cerro de la Compañía» en la cuenca del rio Cachapoal, recientemente descubierto y estudiado.

Las seis estatuillas encontradas en el enterratorio

Manto de algodon con detalle de aves bordadas que envolvian al niño sacificado en el Aconcagua

Ya dijimos que esta fue la última zona efectivamente dominada, luego de la cual comenzaba el ámbito de los mapuche o araucanos. Observando un mapa, se ve claro que los sitios ceremoniales en general y los enterratorios de altura en particular, se hallan asociados a tramos altos de la red de caminos incaicos. Dicho en términos funcionales: en donde una senda transversal conectaba ambas vertientes cordilleranas o de otras cadenas montañosas como las anteriormente citadas, se buscaba un cerro alto y destacado y se lo elegía para ascensiones rituales que dejaron como vestigio lo que llamamos santuarios de altura. Ejemplos claros son entre otros, los cerros PichuPichu (sur del Perú), Licancabur (al este de San Pedro de Atacama en el norte chileno), Azufre o Copiapo, Incahuasi (en los dos últimos se excavaron y encontraron recientemente hermosas estatuillas), El Toro (a cuyo pie hay una senda que cruza el paso Valeriano en dirección al valle del rio Huasco), Las Tortolas, Mercedario, y Aconcagua, relacionado este con el tramo más meridional del «camino real» incaico que - al igual que la actual ruta internacional - conectaba el valle de Uspallata con las cuencas de los ríos Aconcagua, Mapocho y Maipo en Chile central.

La red de santuarios de altura que se extiende por unos 2.000 km. desde el sur del Perú hasta el centro de Chile y oeste de la Argentina, constituye una importante prueba del dominio incaico sobre estas regiones, como lo es también la organizada red de caminos y tambos. La misma estaba al servicio, sobre todo, del comercio, del transporte de minerales, de los movimientos de tropas y de los chasquis o mensajeros. También, en ciertas ocasiones, eran recorridos por sequitos ceremoniales. A través de su relación con los santuarios de altura reflejan a su vez la importancia del factor religioso en la expansión y en la vida de este último gran imperio andino.

Hallazgos anteriores al del Aconcagua

La arqueología de alta montana se inauguro prácticamente con la momia del cerro El Plomo, excavada por buscadores de tesoros en 195 I y cuya Investigación dirigida por la Dra. Crete Mostny (por entonces arqueóloga - jefe del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile), sirvió de modelo básico para ulteriores hallazgos. Su interpretación como producto de un sacrificio humano de la época incaica se mantiene vigente. (La edad calculada para ese párvulo fue de 8 años).

Se observan significativos paralelos con nuestro enterratorio del Aconcagua: además de la cercanía geográfica en el confín meridional del Imperio y una similar altura sobre el nivel del mar. las analogías se hallan en las edades de los niños sacrificados y en su sexo (masculino en ambos), en la riqueza de las prendas textiles, y sobre todo en las estatuillas: la llamita de oro y las dos de valvas de Spondylus son prácticamente idénticas a las recuperadas en la cumbre del cerro El Plomo. (Esto nos sugiere la posibilidad de que ambas ceremonias se hayan realizado simultáneamente).

Momia del Cerro El Plomo del Museo Nacional de Historia Natural de Chile

Entre 1956 y 1968 andinistas chilenos exploraron una plataforma con relleno artificial ubicada en la cumbre mismo del cerro Las Tortolas (6.300 mts.), que proporciono una serie de elementos, incluso estatuillas. En 1956 el austriaco Mathias Rebitseh extrajo estatuillas humanas de plata en estructuras de la cumbre del cerro Galan (puna de Catamarca), realizando entre los años 1958 y 1965 otras tres expediciones a la zona, acompañado de escaladores argentinos. Por nuestra parte, junto con colaboradores del Instituto de Arqueología y Etnología de la U.N. de Cuyo, comenzamos en 1963 una serie de exploraciones en zonas altas de San Juan y oeste de la Rioja. cuyo resultado mas espectacular fue el descubrimiento de la momia del cerro El Toro (aproximadamente 6.200 mts.) por parte del andinista Erico Groch acompañado por Antonio Beorchia. En el mismo año de 1964, escaladores peruanos excavaron una rica tumba incaica cerca de la cumbre del volcán extinguido Pichu-Pichu en la zona de Arequipa (a 5.600 mts.). pero en este caso el cuerpo de una mujer de unos 15 años de edad estaba muy mal conservado. Otros hallazgos de momias de altura en el sur del Perú son antiguos y el material se ha perdido (caso del cerro Chachani) o están mal dementados (Coropuna). Esto ultimo también sucede con un niño de unos seis años de edad. encontrado en 1905, con un sencillo ajuar, en el cerro Charii (unos 6.000 mts.), en el límite oriental de la Puna de Jujuy, y que fue donado al Museo Etnográfico de Buenos Aires.

Despertado su interés por el tema, A. Beorechia comenzó a efectuar exploraciones que lo llevaron en 1969 al santuario de altura del Nevado de los Tambillos (5.800 mts., poco al norte del Toro) y a sitios ubicados a diversa altura en el cerro Mercedario, coloso sanjuanino que también habíamos explorado nosotros en 1968. En unas estructuras ubicadas a 6.200 metros excavo varias hermosas estatuillas femeninas y otros elementos. Por esa época fundaba el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Alta Montana (CIADAM), con sede en San Juan. Publica una Revista, de aparición irregular.

Momia del Cerro El Toro

En la década del 80 un antropólogo norteamericano residente por entonces en Chile y luego en Bolivia, el Dr. Johan Reinhard, se sumo en forma importante a estos trabajos, complementados con estudios etnohistóricos, referidos a creencias y costumbres de los indígenas de las zonas altiplánicas.

La ultima expedición de alta montana de nuestro grupo mendocino se realizo en el verano de 1977 a la zona de «los Bonetes» en el noroeste de La Rioja, sin lograr llegar hasta el recinto circular que sabemos existe en la cumbre del cerro llamado «Bonete Grande» (unos 5.700 mts.). Durante estos 14 anos, nos acompañaron siempre, entre otros, los meritorios y veteranos andinistas Erico Groch y Bernardo Razquin (este último ya fallecido).

En cuanto al Aconcagua - con sus 6.962 metros la montaña más alta de América-, habíamos explorado su pie oriental y N.E. en una expedición efectuada en 1970, sin hallar rastros incaicos. Sumado esto a la gran cantidad de andinistas que habían recorrido casi todos sus flancos sin que nadie hubiese visto algún rastro arqueológico, nos hizo pensar que el Aconcagua -ubicado a cierta distancia del camino incaico- fue tal vez objeto de «veneración lejana», pero nada más. Por eso, el descubrimiento de un enterratorio también aquí resulto toda una sorpresa.

Algunos aspectos interpretativos

En los últimos años se ha avanzado bastante en la investigación acerca de la presencia incaica en Argentina y Chile, y en relación con ello, en la profundización de los aspectos culturales y religiosos, inclusive la interpretación de los enterratorios cordilleranos. Las concisiones son, naturalmente, provisorias, y sujetas a nuevos hallazgos que probablemente se realicen en el futuro.

Muy brevemente, podemos decir lo siguiente en relación con la momia del Aconcagua: tal como se ha pensado respecto a los anteriores hallazgos de este tipo, se trataba de una capacocha (o capachucha), es decir, el sacrificio ritual de un niño de menos de 12 años (que según las cronicas debían ser «hermosos, puros y sin mancha»), los que eran dirigidos por el poder central del Estado. Esto formaba parte de ceremonias realizadas en ocasiones especiales, tanto ocasionales (terremotos, epidemias, eclipses de sol, etc., y también cuando moría un soberano) como ciclicas (las grandes festividades anuales: Inti-Raymi, solsticio de invierno en junio, y Capac-Raymi, solsticio de verano en diciembre). Si bien hay numerosas referencias etnohistóricas, son algo vagas y a veces contradictorias, y teñidas naturalmente por la mentalidad del conquistador europeo que las ha transmitido. Para un intento de explicación de estas prácticas podemos guiarnos por los datos de la moderna Historia Comparada de las Religiones, los que sugieren que el fin primordial de los sacrificios era el de propiciar el restablecimiento del orden del universo y de la vida alterado por alguna causa natural o moral. los sacrificados eran seres «elegidos» en calidad de ofrendas para el mundo de los dioses. o como un «mensajero para el Mas Allá».

No debemos aplicar nuestra mentalidad racionalista al juzgamiento de estas prácticas. Para el tipo de mentalidad arcaica en el que se hallaban los pueblos de las Altas Culturas Andinas, la filosofía subyacente podría expresarse esquemáticamente así: la comunidad se desprende de uno de sus integrantes, ser valioso y puro, para «salvarse» y poder continuar normalmente su vida en armonía con el universo y los dioses.

Lo dicho se combina a veces con una función de carácter político. Por ejemplo, se sabe de un caso en que un jefe local peruano quedo confirmado en su cargo, integrado ahora al orden imperial incaico, después de haber ofrecido a su hija en sacrificio al Sol, la divinidad imperial.

En el caso de los santuarios - enterratorios de altura del sector más meridional del Collasuyu, pensamos que tuvieron relación con la toma de posesión del mismo por parte del rey Tupac Inca Yupanqui, o más probablemente (como lo opina la etnohistoriadora Margarita Gentile), en ocasión de la consolidación de este dominio por parte de su hijo y sucesor Huayna Capac. (A ello apunta también un reciente fechado radio carbónico obtenido para la momia del Aconcagua). El dominio sobre un nuevo territorio debió considerarse como una hazaña de los Incas como Hijos del Sol, y debía ser inaugurado mediante una capac - hucha en alguna montana sagrada, en los más altos y difíciles Centros de Poder.

Llegada de la expedición al emplazamiento. A 5.300 mts. el fardo funerario claramente afectado por la erosión

El fardo funerario tal como fue encontrado a 5.300 mts. de altura

En los enterratorios de altura se asocia la práctica del sacrificio humano con una antigua veneración de los altos cerros nevados, en especial los que se hallan aérea de los pasos cordilleranos transitados por los súbditos incaicos. La montana ha sido percibida como centro de poder, en cuanto asiento o manifestación de divinidades, en muchas culturas del mundo. En el altiplano chileno-boliviano ello permanece vigente hasta la actualidad. Las tumbas de los elegidos* pasaban a tener carácter de huaca (lugar sagrado), y su ubicación en terrenos congelados («permafrost») era sin duda intencional, las momias de los soberanos incaicos así como las de los sacrificados eran objeto de veneración.

Digamos finalmente que las estatuillas de hombres y de animales (llamas) pueden interpretarse como acompañantes del ser sacrificado en su viaje al Mas Allá. Por ello están ataviados como viajeros andinos. con su chuspa (bolso que contiene hojitas de coca) y teniendo marcado en una de sus mejillas el bolo de coca en proceso de masticación. (La palabra «coca» se origina en el idioma aymara, y su significado original es «alimento de viajeros»). Es que la ya señalada asociación entre las sendas que cruzan la Cordillera y los principales santuarios de altura tiene también un simbolismo subyacente. El camino, en su dirección general de Este a Oeste, era tal vez percibido como hipostasis o imagen del camino solar, y el cruce por los altos pasos era sentido como un reflejo o un paralelo de la «puerta» (punku) que separa el «mas allá» del «mas acá». Por eso, aún hoy, como acto tradicional e inconsciente, se dejan ofrendas en muchos de estos sitios; por eso se han formado los amontonamientos de piedras llamados apachetas en muchos de los pasos actualmente transitados.

Cabe señalar que hay algunos importantes sitios de altura carentes de enterratorios pero que contienen estatuillas (generalmente femeninas) hechas en plata y en valva Spondyhis; por ejemplo Licancabur, Pili, Azufre o Copiapó, Galán, Incahuasi (una hermosa estatuilla excavada junto con un bolso que contenía hojas de coca, por exploradores catamarqueños en esta alta cumbre de 6.620 metros), Tortolas, Mercedario. En estos casos, pensamos que su función probablemente haya sido la de «sacrificios sustitutivos».

Aun falta mucho para comprender la compleja cosmovisión del hombre andino. Los santuarios de altura erigidos por estos «escaladores místicos» son una de sus manifestaciones más notables.

Mantas con aves geometrizadas procedente de las costas del Peru

Tocado de plumas amarillas (de guacamayo) y negras(de tucán), tras su parcial restauración por C.Abal y J.Ferrari. Actualmente en exhibición en el Museo Arqueológico de la U.N. de Cuyo. Foto: Juan Schobinger

Video: El Niño del Aconcagua - Mendoza (Momia Inca a 5.300 m. de altura)

| COMENTARIOS(0)

No hay comentarios aún, sé el primero!

Comentar

Revista Noticias de Montaña

| ULTIMAS NOVEDADES

www.facebook.com/ccamontania

info@culturademontania.org.ar

+54 11 3060-2226

@ccam_arg

Centro cultural Argentino de Montaña 2023