Historia · Personajes

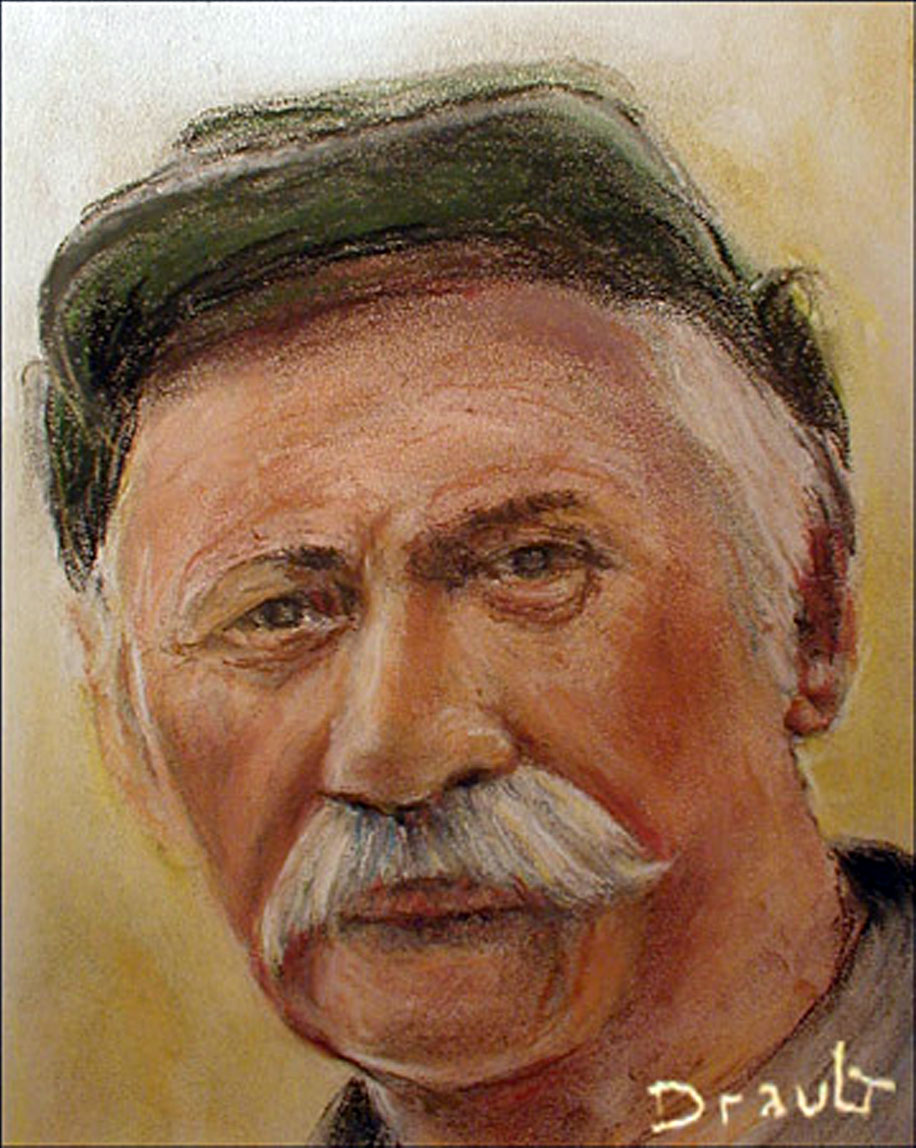

Biografía del patagónico Andreas Madsen

Este inmigrante de Dinamarca llegó a la Argentina en 1905 para trabajar con el legendario Perito Moreno y se convirtió en estas tierras de viento y montañas en uno de los pioneros icónicos de la Patagonia austral

J. Pablo Schifini

Edición: CCAM Agosto 2023

"Más de una vez pensé que la mayoría de los "pioneers" en todo el mundo tienen un grano de locura, si nos atenemos al canon ciudadano".

Andreas Madsen

1881 - 1965

Conocí a Andreas Madsen en enero de 1960, allá en su "Patagonia Vieja". Andaba ya por los 79 años pero mantenía una lucidez y una memoria envidiables... y, lo que era mejor, seguía montando a caballo "tan bien como el más joven".

Charlamos apenas unas horas en la casa vieja de los Halvorsen, sus vecinos de tantos años. Digo charlamos, aunque quien hablaba era él. Yo sólo atinaba a escuchar, y lo hacía como en sueños, volviendo a vivir viejas anécdotas e historias, estampas vivas de aquella Patagonia que él había conocido, en la cual él había luchado y que él había contribuido aunque sea en pequeña parte a forjar.

Pues Andreas Madsen perteneció a la generación de hombres que en los primeros decenios de este siglo se establecieron y poblaron aquéllas grandes extensiones vírgenes, luchando día a día, mes a mes, año a año, contra la soledad, el viento, las nevazones, las privaciones, el destino y las distancias.

Nacido en 1881, en la aldea de Handbjerg, al oeste de Jutlandia, Dinamarca, tuvo una infancia dura y a los 15 años se fugó para embarcarse en un velero. Un día - ya tenía 19 años - desembarcó en Buenos Aires "para probar mejor suerte en tierra"

Un trabajo ocasional en la Comisión de Límites que dirigía el Perito Moreno lo llevó hacia el sur, hacia aquéllas tierras que serían su segunda patria.

Fue un pionero en el sentido cabal de la. palabra. Primero en establecerse con su compañero Fred Otten en la zona del Lago Viedma, se quedó allí "prendido para siempre".

Allí fundó su hogar en aquel "rancho viejo" construido con sus propias manos; allí, a la vera del Río de Las Vueltas, frente mismo al majestuoso Fitz Roy, el rey de los Andes australes.

Y fue allí donde lo conocieron en su hospitalidad patagónica los escasos viajeros que recorrieron aquéllas lejanas zonas. Y fue allí donde lo conocieron los andinistas que año tras año fueron descubriendo las bellezas de esos cerros que se hicieron famosos en el mundo entero: el Fitz Roy, el Torre, el Pier Giorgio, el Polone, el Adela, el Marconi y la interminable planicie del Hielo Continental.

¿Cómo era aquella Patagonia? ¿Cómo vivían aquellos hombres?

Dejemos que don Andrew mismo nos lo vuelva a contar. Hojeemos algunos de los libros llenos de vida que nos dejó.

Con la comisión de límites

De su primer viaje con la Comisión de Límites, nos dice: En noviembre de 1901 salimos de Buenos Aires para la Patagonia, desembarcamos en Puerto Madryn y seguimos por tren a Trelew, y de allí por tierra al lago Buenos Aires.

Los carros de la colonia Galense en Gayman condujeron nuestras provisiones hasta el lago; de allí las llevamos nosotros hasta donde pudimos con cargueros, siguiendo el río Ibáñez a través de la Cordillera. Cuando no podíamos adelantar ya con caballos y mulas, armábamos un "campamento general", y allí quedaba el cocinero a cargo de las cosas y los animales, mientras nosotros continuábamos a pie, cargando cada uno 45 kilogramos.

El trayecto era pésimo - matorrales y pantanos - y al cabo de dos días de lucha sin progresar casi, regresamos con otros dos para armar un bote de lona. Yo era el constructor (pues la Comisión me había contratado por ser marino) y en un par de días lo tuvimos listo.

Con el bote avanzamos firmemente, y como siempre hubiera una orilla libre de maderos, solíamos utilizar esa orilla para el transporte, cruzándonos frecuentemente de una á otra.

Durante 28 días vivimos empapados hasta los huesos, pues llovía terriblemente; de noche encendíamos una gran fogata para secarnos, y la rodeábamos tan desnudos como Adán, armados de largos palos para arrimar al calor la ropa interior. Una vida dura, de lucha constante, de superación continua.

Es en ese viaje que Madsen comienza a conocer a aquéllos hombres rudos, libres y vagabundos que serían luego sus compañeros. Con ellos recorrió luego toda la extensión patagónica.

a la vera del río las vueltas, al pie del Fitz Roy (Chalten)

Siempre llevábamos una bolsa de sal atada al cabezo de la silla, así como armas de fuego, boleadoras, mantas y cojinillo de piel de oveja. Esa era nuestra cama, con la silla de almohada, un poncho de frazada, y de abrigo cualquier matorral. Nos sentíamos dueños de toda la Patagonia, de los Andes al mar, donde nadie nos disputaba el derecho al vagabundeo.

Es así que cuando la Comisión de Límites termina su cometido, Andrew se encuentra de pronto solo en la tierra virgen.

"Este era el mundo de mis sueños de niño: espacio sin límites y tierras sin dueño..."

Fue entonces que se topó con Fred Otten, quien tuvo muy poco trabajo para convencerlo de quedarse "para buscar oro, cazar avestruz y guanaco ".

"Teníamos un vínculo - nos dice -: la común ansia insaciable de averiguar qué había más allá de cada loma".

La propia casa

Las paredes de mi choza, la primerisima de Viedma interior, era de troncos, recuadrados en dos costados y apilados uno sobre otro. El techo, de palos hendidos y amarrados entre si por tientos de cuello de guanaco - cuero muy fuerte con el que se hacen sogas y lazos -, iba recubierto con cueros de guanaco.

En definitiva, una mezcla de choza de troncos y de toldo indio, de 3, 60 por 3, 60 metros, amueblada con dos tarimas también de palos hendidos, un gran fogón en el centro y, como chimenea, un simple agujero en el techo.

¡La casa propia¡ Supongo que cada "pioneer" de verdad habrá sentido la misma urgencia; crear y conquistar sin destruir. El verdadero "pioneer no destruye".

Este era su leitmotiv. Con estos principios basó don Andrew toda su vida.

Y en frases como éstas, "conquistar sin destruir", es que descubrimos tras el pionero, tras el conquistador, al hombre en toda su dimensión humana.

"!Esa era mi choza, mi hogar hecho con mis propias manos... Sáquese a la gente de sus pocilgas en las grandes ciudades, désele a cada uno un pedazo de tierra y enséñesele a cada uno a construir algo, algo que pueda llamarse suyo... cuánta miseria y cuánto sufrimiento se eliminarían!”

Su vida fue un ejemplo y un mensaje: supo ser hombre, supo ser humano aun en las dificultades más grandes, aun en la soledad más absoluta.

Como cuando se quedó con pocos compañeros un largo invierno en medio de la nieve en la meseta patagónica con las carretas de bueyes, se les murieron todos los animales y se quedaron hasta sin sal; como cuando se quedó seis largos meses completamente solo, sin ver a nadie, en su rancho recién, construido esperando a su compañero Fred que había ido por provisiones; y cuando en esos seis meses de soledad se quebró una clavícula...

El Fitz Roy (Chalten)

Madsen amaba profundamente la naturaleza, y aquellas tierras que había elegido como morada, una de las zonas más bellas y fascinantes de la tierra.

Frecuentemente iba hasta un punto que dominaba el Río de las Vueltas, y desde allí tenía la más maravillosa de las visiones. El amanecer sobre el cerro Fitz Roy (Chalten) constituye un cuadro como para cautivar al más exigente artista.

Los picos de la montaña se perfilan nítidos en la luz del alba, en contraste con la profunda sombra del bosque a su pie; luego, de repente, los primeros rayos del sol parecían jugar sobre las cimas, como luces de San Telmo en los masteleros de un barco. Después era imponente verlos extenderse hacia abajo, hasta revelar en púrpura la totalidad del cono del Fitz Roy, como si le hubiera tocado la vara dorada del mago; el valle entero se inundaba de luz, y centenares de metros más abajo serpenteaba el Río de las Vueltas, deshaciéndose en cantidad de arroyuelos, como hilos de plata en gigantesco estuche verde.

A veces me quedaba horas hipnotizado en mi contemplación, mientras los ciervos pastaban apaciblemente en mi derredor, y no podía menos que inclinarme reverente meditando sobre la frase: "Gracias mi Dios; sé que estás aquí, junto a mi".

La admiración del estupendo escenario me hacía imaginar a valles y pampas pobladas con colonos fuertes y sanos, y tras de éstos una nueva generación de espíritus abiertos siguiendo sus huellas. Mi sueño de entonces se está realizando y no ha sido en vano el trabajo de los precursores.

La destrucción

Su fibra más íntima vibraba poéticamente en el contacto diario con la naturaleza misma, indómita, bravía y fuerte, pero a la vez bella y amada.

¿Cómo no rebelarse pues contra el "cristiano súper civilizado que mata por puro gusto de matar o por codicia"?

¿Y "contra esas grandes companías y su capital sin alma" que destruyeron y arrasaron con los bosques y animales?

Cuando cierro los ojos y vuelvo al pasado, me produce tristeza y pesadumbre recordar el bosque de antes con sus millares de ciervos paciendo apaciblemente, sin temor al hombre; con sus millares de zorros grises, plateados o colorados, igualmente sin temor, que a veces seguían al caballo como perros, o se metían entre estos o se sentaban en círculo, alrededor del campamento casi a la luz del fogón, esperando se les lanzara algún hueso o un trozo de carne.

Reabriendo los ojos, contemplando al bosque de hoy, quemado y desnudo, sin un ciervo en millas y millas; el zorro colorado se ha extinguido, y no es fácil ver uno gris en todo el año.

Primer auto Ford que estuvo en la estancia Fitz Roy

Sus compañeros

¿Qué recordar de aquéllos hombres, sus compañeros de luchas y de aventuras?

Veamos: tras el rodeo anual de yeguas y vacunos se debía realizar un arreo (que duraba ocho días) desde la estancia Viedma, primera al sur del lago Viedma y contorneando a éste.

Así pintaba don Andrew a sus compañeros de esa ocasión:

Arauco, el capataz, era gaucho argentino típico, hombre de una pieza, parco en el hablar pero preciso y sentencioso. Todos queríamos trabajar con él, pues era parejo con todos, sin distingo de nacionalidad y sólo contaba la valía de cada uno en la faena.

Seguíanle Funes, argentino también, pero distinto de Arauco, aunque de temperamento agradable. Luego Roberto Garcé, conocido por "Parafina", chileno y uno de los mejores hombres que conocí, para cualquier trabajo, especialmente a caballo; por bravo que fuera el toro o indócil la tropa de yeguas, "Parafina" siempre ganaba la batalla. Otros dos chilenos, Bahamondes y Juan Coloma, éste uno de los mejores.

Cerraba el grupo Ricardo Kaschewske, viejo amigo de toda la vida y tipo endemoniado, capaz de montar a cualquier animal por puro gusto.

La primera vez que vino al Viedma, en 1911, "Rick" se trajo dos tropas numerosas de caballos, 28 en total, y nunca vi semejante lote de resabiados, pero él estaba en la gloria. Los había comprado allá por La Esperanza, casi por nada, de gente que no los quería o no se les animaba.

Cuando yo, u otro cualquiera, teníamos que montar un animal chucaro, Rick saltaba como un muchacho:

- Déjenmelo a mí.

Siempre estaba dispuesto y alegre y cualquiera se sentía orgulloso de llamarse “su amigo".

Boulanger

¿Y qué decir de sus luchas y cacerías con los pumas?

De repente vi asomar entre un monte al foxterrier, bastante más abajo del lugar en que me encontraba. Me miró y se volvió a toda carrera hacia abajo del barranco.

Comprendí que habían perdido la pista del puma, pues los perros jamás ladran, salvo cuando lo ven (hablo de los perros bien enseñados, porque hay algunos cimarrones que se la pasan ladrando y desorientan al buen cultor de esta rara ciencia).

Me largué en seguimiento del foxterrier y de repente ví a los tres, atisbando al fondo de una áspera quebrada, casi a pique. Me arrastré hasta el borde del precipicio, boca abajo, pero nada pude ver. Ordené a mis tres ayudantes que siguieran la búsqueda.

Boulanger era corajudo, y fue el que hizo punta. Cerré los ojos pensando que se desbarrancaba, pues se largó por la pendiente como flecha y cuando los abrí ya estaba en el lado opuesto de la quebrada, mirando fijamente hacia arriba. Así se quedó estático. Por momentos me miraba y parecía como si sus ojos quisieran decirme:

"Por allí lo vi".

Inconsciente como de costumbre, me largué para abajo unos cuarenta metros, agarrándome del filo de las lajas; el corazón me decía que Boulanger andaba sobre la buena pista.

Los demás perros se habían reunido con el decano y estaban como paralizados, en esa maravillosa posición de alerta que nos muestra la cabal inteligencia del perro.

Llamé insistentemente a la jauría, pero me ignoraron por completo. "Buena señal", dije para mis adentros, y continué escudriñando el barranco. Del lado opuesto no se veía nada. Me acomodé firmemente en el borde sobre el cual me hallaba y estudié detenidamente el paredón de mi propio lado. A mitad de su altura me pareció observar una pequeña mancha. El corazón me dio un bote, pero luego pensé que era imposible que allí se escondiera el león. Grité, sin resultado alguno; luego comencé a silbar muy despacio y esta vez tuve éxito. De una pequeña grieta surgieron dos orejas.

No conseguí que asomara la cabeza lo suficiente para hacer un tiro seguro. Me resultaba imposible avanzar por el peñasco, pues me hallaba en falso sobre un precipicio de setenta metros lo menos. Tampoco me atrevía a escalar el escarpe hasta el león, por más decidido que me mantuviera en mi empresa.

Se me ocurrió entonces una de esas ideas peregrinas, que en ocasiones me daban buen resultado. Luego de estudiar mi plataforma y el lugar donde estaba mi presa, con miras a conseguir un buen tiro, me di a la tarea de apilar piedra sobre piedra, hasta constituir una especie de pirámide de un metro de alto, bastante firme y ancha. Subí con cuidado y preparé el arma, seguro de hacer buena puntería.

En vista de mi éxito anterior volví a silbar, pues el león no está acostumbrado al silbido, que le despierta curiosidad.

Poco a poco fue asomando la cabeza, dos o tres centímetros sobre la cornisa y entonces disparé, con lo que desapareció y no volvió a asomarse. Esperé unos minutos y volví a silbar. Nada.

Como se hiciera tarde, decidí llegar, aun a riesgo de despeñarme, hasta el escondite tan bien logrado.

Me saqué botas y medias y comencé a escalar el barranco, bastante preocupado ante la idea de que el bicho se estuviera haciendo el muerto y de un manotón me largara hasta el fondo.

Llegado a la altura por donde se había asomado, tanteé con la mano y nada encontré. Entonces asomé prudentemente la cabeza y miré: allí, dentro de un pequeño nicho de piedra, estaba el león, bien muerto, con una bala atravesándole el cerebro.

La difícil posición en que me encontraba no era como para hacerse el "gallo", de modo que me afirmé en una fisura de la roca y llegué hasta la cornisa donde mi nueva víctima había intentado guarecerse.

Con grandes precauciones hice resbalar el cuerpo hasta el borde del acantilado, tratando de que cayera sobre un montón de piedras. Pero me había olvidado por completo de los perros, que estaban precisamente junto a la pirámide y que ni bien cayó el puma se le abalanzaron furibundos. El lamentable resultado fue que el bicho cavó al abismo, rebotando de piedra en piedra, hasta perderse de vista.

Esto me obligaba a dar un gran rodeo, descendiendo unos cien metros. Me dio mucha rabia mi imprevisión, pues a buen seguro que el cuero quedaría destrozado con la caída. Por más amigo que soy de mis perros admito que el lenguaje en que les hablé por un rato debió parecerles muy poco estimulante y académico.

Andreas Madsen con su familia. Foto: www.arkivvejviser.dk

Cuando conocí a Madsen, allá en la casa de los Halvorsen, conocí también a Boulanger, su fiel compañero de tantas y tantas aventuras.

Ahí lo tiene, me dijo, ya se va poniendo algo viejo, como yo, pero todavía me sigue cuando ando a caballo a cazar. Claro que mi puntería y sus garras no son las de antes.

Claro, don Andrew, su puntería ya no es la de antes.

La Patagonia tampoco es la de antes, don Andrew.

¿Debemos añorar el pasado?

No, no creo. Quizá cada época tiene sus luchas y sus pioneros jóvenes.

Nosotros, que pertenecemos a una época tan distinta y sin embargo tan cercana a la suya, queremos expresar que sabemos reconocer en hombres como usted el coraje, la valentía, el espíritu de lucha, pero más que nada, la voluntad imperiosa y tremenda de vivir y de construir.

Y aunque no podamos acompañarlo totalmente, don Andrew, lo comprendemos y lo valoramos cabalmente, cuando usted nos dice:

¡Pobre Patagonia!

Tu romanticismo está muriendo; los pintorescos centauros nómades de la llanura están ahora desplazados por automóviles de toda marca, por pesados camiones cargados, jadeando con sus fardos de lana sobre la pampa.

Supongo que así será mejor; y yo seré el último que se oponga al progreso, pero me entristece ver la destrucción de naturaleza y tradiciones que ella deja en su estela...

Nota Editorial:

En sus últimos años, Madsen se radicó en San Carlos de Bariloche (Provincia de Río Negro), donde se encontraba acompañado de sus familiares, falleciendo en 1965 a la edad de 84 años.

El 3 de febrero de 1971, Gendarmería Nacional trasladó sus restos a la zona del Fitz Roy, donde descansa junto a dos de sus hijos en un pequeño jardín, entre arbustos y halamos, en su vieja estancia.

Autobiografía

Esta es una autobiografía escrita por Madsen en los años ‘40 para el periódico “The Standard”, (El Estandarte) editado en Buenos Aires en lengua inglesa, que fue traducida por el capitán de fragata e historiador Teodoro Caillet Bois.

Andreas Madsen

Infancia en Dinamarca

Nací en 1881, en una casita de paja en la costa de Jutlandia, Dinamarca. Mis padres habían sido los primeros en instalarse en esta región, hasta entonces inculta. Recuerdo mi primera niñez como áspera lucha por la vida, cuando un penique me parecía fabuloso. A los nueve años me contrató un granjero como mandadero o, mejor dicho, como “corredor”, pues no recuerdo que jamás caminara; siempre tenía que correr, y generalmente con una pesada maleta a la espalda, para clavar las estacas que en Dinamarca se sujetan a todos los animales durante el verano.

Mi sueldo era de ocho kroner (nueve chelines) para toda la estación, de unos siete meses. Con eso tenía que comprarme vestimenta, reducida a pantalones cortos, camisa y blusa, pues medias y zapatos sólo me preocupaban en invierno.

Por esos ocho kroner trabajé sin duda más que en la Patagonia por ochocientos pesos. Entiendo que posteriormente se suprimió, por suerte en Dinamarca, este trabajo de menores, pero puedo afirmar que el mío, de los ocho hasta los doce años, constituyó una vida poco feliz, duro trabajo del alba al anochecer. Únicos rayos de luz eran la escuela y la mísera comida. Cuando años más tarde leí a Dickens no me costó simpatizar con Oliver Twist.

A los doce años cambió mi suerte, y para siempre. Entré a trabajar en otra granja, con gente muy bondadosa y buena biblioteca, donde trabé relación con Dickens y Shakespeare, con Stanley en su famosa búsqueda de Livingstone, y con otros muchos, fueron años felices.

De ahí pasé a una hacienda mayor, pero estuve en ella dos meses. Desde niño, mi sueño había sido salir a conocer el mundo. Probablemente había en mis venas alguna gota de sangre de vikingo; necesitaba estudiar, ir al colegio, pero, como no tenía dinero, ni para colegio, ni para viajes, mi única esperanza estaba en el mar. Sin embargo, no podía alejarme, pues estaba contratado por un año.

Quiso entonces mi “buena suerte”, que me enfermara gravemente; que fue escarlatina, pues luego me despellejé totalmente, pero como nadie se preocupó de llamar al médico para un humilde servidor, no pudo afirmarlo.

Con la convalecencia me llegó la oportunidad; pedí permiso para ver a mis padres, y como no podía trabajar, se me concedió. Pero en vez de ir a mi casa, me dirigí a la estación ferroviaria, y para no despertar sospechas, nada llevé conmigo fuera de una fotografía de familia, de tamaño postal. Mi capital era de diez kroner (unos once chelines), de los que gasté seis en el boleto al puerto más próximo: Aalborg. Allí a nadie conocía, pero tenía la dirección de una familia.

Llegué a Aalborg ya anochecido, con tres kroner en el bolsillo, suma por demás reducida para afrontar al mundo. Mi físico de chicuelo bajo, desnutrido y esmirriado, debía ser poca cosa; uno de los changadores, al verme desorientado, sin saber qué rumbo tomar -jamás viera yo antes una gran ciudad y ni sabía hablar en danés, sino tan solo el dialecto de Jutlandia- se me acercó para preguntarme a dónde iba -al mar le contesté - humm-dijo - te has escapado de casa -admití que así fuera, pero añadí en tono de desafío que no volvería a ella. Inquiridme si conocía a alguien allí, a lo que mostré la dirección en mi poder -bien, me dijo, sé donde es y te llevaré allí; si no te quieren ellos, vendrás a casa conmigo: ¿tienes equipaje? -no- ¿tienes dinero? -sí, tres kroner. Me contempló un momento como intrigado, me palmeó el hombro y me dijo luego bondadosamente: -ven muchacho, admiro tu coraje; pero puedo asegurarte que el mar no es un jardín de infantes-.

Me condujo entonces a la casa indicada, muy pobre, que pertenecía a los padres de un compañero mío de escuela; cuando supieron que era amigo de su Karl, me recibieron cariñosamente, pues no hay como un pobre para acoger a la pobreza que llama a su puerta. Pude comer algo, me acosté con uno de sus hijos y en un santiamén estuve en el mundo de los sueños.

Retratro de Andreas Madsen. Foto: www.gonzalez-pedemonte.blogspot.com.ar

El primer embarco

Continuaba mi “buena suerte”. Estábamos a comienzo de primavera; se iniciaba el deshielo y todos los barquichuelos se alistaban a salir. Había pues, probabilidades, pero los patrones seguramente me veían demasiado chico y endeble; sin embargo, a los dos días, me aceptaron en su sloop destinado a Suecia. La madre de Karl estuvo apurada para darme cobijas, pues no tenía dinero; pero la necesidad es madre del ingenio.

Lavó prolijamente unas bolsas de carbón y sus hijos coleccionaron todos los periódicos que pudieron, a los que cosió juntos formando espesa colcha dentro de las bolsas. Así resuelta la cuestión ropa de cama, me embarqué en el sloop, más orgulloso que Lucifer con mi puesto en el rol. Mi camisa me la tenía que lavar en días de sol, pues carecía de repuesto; botas de mar no necesitaba, pues tenía curtidos los pies; tampoco ropa de agua, pues sabido es que la ropa de lluvia se detiene sobre la piel. Nada me importaba; ganaría diez kroner mensuales y salíamos mar afuera.

El mundo era mío; me alejaba de Dinamarca antes de que pudieran buscarme, pues el granjero me creía en casa de mis padres, y éstos a su vez, me suponían en mi trabajo rural. Grande fue su sorpresa cuando recibieron carta mía informándoles que ya estaba lejos en el vasto mundo.

Mucho se ha escrito sobre la vida en un velero, lo que me excusa de entrar en detalles. Hubo días buenos y malos, pero en conjunto fue gran vida para mí. Veía tierra y ganaba dinero; podía comprarme ropa, por más que nunca me cargué con fantasías, sobre todo, podía adquirir libros, y en cada puerto hurgaba los puestos de librería, armándome de una notable colección, que desgraciadamente, perdí más tarde en Buenos Aires.

Cuatro años estuve “a proa de palo” en toda clase de veleros, y a los dieciocho años se me reconoció como marinero A.B. La vida de abordo no me resultaba dura, pues no tenía mucho que reclamarle. No me preocupaba el rancho; cuando niño, poco se me había mimado, pues a los doce años había perdido a mi madre, y la madrastra no tenía tiempo ni disposición para tales tonterías; las mujeres de los granjeros a quienes luego había servido, creo que llevaban zuecos de madera no sólo para ocultar la deformidad de los pies, sino también para utilizarlos como arma con chocante liberalidad; así que golpe más o menos no me preocupaba.

Muy pronto aprendí a ser útil, y mi resistencia suplió a la que me faltaba en estatura y fuerza; mi cuerpecito era como delgado cable de acero, y mi agilidad la de un mono.

Generalmente era yo el primero en llegar al sobre juanete, y otra condición que me valió con capitanes y oficiales fue mi aptitud para el timón; podía gobernar cualquier cascajo ceñido al viento, tan bien como el mejor.

Cuando había trifulca en el castillo pronto supieron todos que no se me intimidaba fácilmente, pero en general fui amigo de todos. “Sonríe al mundo y el mundo te sonreirá”, tal fue mi línea de conducta. En todo el transcurso de mi vida, siempre hice más amigos que enemigos y tengo poca capacidad para el odio.

En Buenos Aires

Bien. Cuando tuve diecinueve años (1901), decidí probar un vapor. Pero ese trabajo no me agradó, por lo monótono, y así, cuando llegué a Buenos Aires en el Skanderborg, decidí abandonar el mar por un tiempo y buscar suerte en tierra. Algo había leído de la Argentina como país nuevo, lleno de oportunidades. Pero cuando le pedí al capitán que me pagara, me contestó decididamente que no-no cobrarás hasta volver a Dinamarca-. Me hubiera sido fácil desertar, ya que Tommy Moore -el maestro posadero de Boca- había destacado a bordo de sus “desertores” prometiéndonos el oro y el moro si nos escapábamos, y muchos veleros de toda nacionalidad andaban tras de mí; sin embargo, nada quise saber, pues había oído mucho de las prácticas de Shangai y de los buques -infierno; además tenía relación muy amistosa con el capitán, quien hasta se me había ofrecido para ayudarme a cursar la escuela de náutica si quería patentarme de oficial: la deserción, decididamente, no me convenía.

Después de varios días de discusión, cuando vio que no podía cambiar mi resolución, concluyó por decirme:-bien; te pagaré si me prometes no volver al mar y abrirte camino en la Argentina; estoy seguro que este país es tan bueno como cualquiera y quizás mejor -. Así se lo prometí, con lo que me licenció debidamente; luego, hice lo posible por cumplir aquella promesa.

Desembarqué en Buenos Aires trajeado de burda tela, pero rico como un creso en comparación con mi llegada a Aaborg cinco años antes. Nada quedaba de mi anterior miseria, el mundo era siempre mío, y la suerte mi compañera. A pocos días obtuve trabajo en la Comisión de Límites entre Argentina y Chile. Mi jefe era un dinamarqués, L. Von Platen, uno de los caballeros más bondadosos que jamás conocí. En La Boca me hice de otros buenos amigos, especialmente de la familia Ferderik Petersen, del “caffér Skandinaven”, que me trataron como hijo y cuya cordialidad nunca olvidaré

Foto: Rene Eggmann, colección Guillermo Glass

En la Comisión de Límites

En noviembre de 1901 salimos de Buenos Aires para la Patagonia. Desembarcamos en Puerto Madryn y seguimos viaje por tren a Trelew, y de allí por tierra al lago Buenos Aires. Los carros de la colonia galesa en Gaiman, condujeron nuestras provisiones hasta el lago, de allí, las llevamos nosotros hasta donde pudimos, con cargueros, siguiendo el río Ibáñez a través de la cordillera. Cuando no podíamos adelantar ya con caballos y mulas, armábamos un “campamento general”, y allí quedaba el cocinero a cargo de cosas y animales, mientras nosotros continuábamos a pie, cargando cada uno cuarenta y cinco kilos.

El trayecto era pésimo -matorrales y pantanos- y al cabo de dos días de lucha sin progresar casi, se me mandó de regreso con otros dos para armar un bote de lona.

Yo era el constructor (pues la Comisión me había contratado por ser marino), y en un par de días lo tuvimos listo. Los dos ayudantes: un danés, Hans, y un noruego, Högli, ambos muy voluntarios, hicieron el esqueleto mientras yo me ocupaba de la lona.

Andreas Madsen. Costa este del Río de la Vuelta. Vista hacia el Cerro Fitz Roy.

Andreas Madsen. Costa este del Río de la Vuelta. Vista hacia el Cerro Fitz Roy.

Con el bote avanzamos firmemente, y como siempre hubiera una orilla libre de maderos, solíamos utilizar esa orilla para el transporte, cruzándonos frecuentemente de una a la otra. Durante veintiocho días, vivíamos empapados hasta los huesos, pues llovía terriblemente; de noche encendíamos una gran fogata para secarnos, y la rodeábamos tan desnudos como Adán, armados de largos palos para arrimar al calor la ropa interior.

En la mañana del día veintinueve, oímos a retaguardia, lejano grito, y todos nos mantuvimos alerta por si fuera de ser humano. Repetíase a cada minuto, algo como “yu-hu”, alguien sugirió fuera Max, había quedado allí por su falta de resistencia; en cambio el desconocido avanzaba con gran rapidez a juzgar por la creciente potencia de su grito, y lo hacía por la margen norte del río, donde la marcha era penosísima.

Cada vez más cerca los gritos, von Platen llegó a pensar en algún “superhombre”, pues nadie podía adelantarse así en aquel pantano. Hacia mediodía emergió por fin de la selva un gigante gritando y gesticulando, cubierto de harapos, y durante un momento quedamos todos sobrecogidos, hasta que todos a una gritamos “¡Fritz!” y corrimos a su encuentro, pues el salvaje no era otro que nuestro buen amigo Fritz Gladis, un bávaro que había viajado con nosotros de Gaiman a Lago Blanco, de donde siguió luego con otra comisión.

Verdadero gigante, fuerte como un elefante y con voz como sirena de niebla, llevaba muchos años de Patagonia, y a los novatos nos había enseñado mucho acerca de ésta. Hasketh Pritchard en su libro “”Trough the heart of Patagonia” hace referencia a él.

Fritz venía de chasqui, con mensaje de nuestro jefe superior, el perito Francisco Moreno para que regresáramos, y para que von Platen fuera cuanto antes a Lago Belgrano para unirse allí a las comisiones que venían del sur por los lagos Argentino, Viedma y San Martín. Entonces supimos por vez primera que Argentina y Chile habían acudido al arbitraje de Gran Bretaña en la cuestión de límites.

A toda prisa lo empaquetamos y cargamos todo en el bote, y este quedó a mi cargo mientras los demás irían livianos por la orilla.

El viaje aguas abajo, me resultó bravo; en muchos sitios los troncos a la deriva se habían apilado formando pequeñas cascadas, pero yo estaba en mi elemento y llegué sin tropiezo al campamento general. En pocos días más nos encontramos frente a la Bahía de la Lancha, del lago Buenos Aires, donde había una lanchita a vapor empleada pocos años antes para navegar por el lago; allí acampamos.

Luego, dejando cinco hombres a cargo de la mayor parte de los animales, von Platen, Hans y yo, con una tropilla de los mejores caballos y mulas, emprendimos la marcha al lago Belgrano. Íbamos livianos, con pocas provisiones, pues se nos informaba que Clemente Onelli debía llegar de Santa Cruz con una carreta y algunas cosas, pero en cuanto a provisiones de verdad sólo traía una bolsa con setenta kilos de harina, muy pobre cosa para los sesenta y seis hombres entonces reunidos allí.

Foto: www.laopinionaustral.com.ar

La memorable nevazón de 1902 en la pampa

Esta fue la más dura jineteada de mi vida. Yo era marino, y aunque había andado ya algo a caballo, lo había hecho siempre al paso, tras de los cargueros. Ahora era trote largo o galope todo el día, con un promedio de dieciocho leguas diarias. El tercer día fue el peor; después de acampar tuve que ir a buscar agua a la laguna, pero sólo pude hacerlo gateando. Después las cosas anduvieron mejor, y las dieciocho leguas diarias no me molestaban. Por algo Belgrano, Hand y yo fuimos destacados otra vez al lago Buenos Aires, mientras el resto de la comisión venía lentamente tras de nosotros. Una vez más nos juntamos cerca del lago Buenos Aires, en el codo del río Fénix, donde ahora está el pueblo El Nacimiento.

Entonces nada había allí, por cierto, y en todas nuestras corridas jamás encontramos un solo jinete que no perteneciera a las comisiones argentinas, chilenas o de los árbitros ingleses. Con nosotros estaban el capitán Thompson, cuya comitiva incluía a dos británicos, Jack Lively y Blinkhorn, de quienes me hice muy amigo; más al norte andaba el coronel Holdich con el doctor Moreno; estos debían habérsenos reunido en Lago Buenos Aires, pero en vista de acercarse el invierno resolvieron desde río Huemul rumbear directamente para Comodoro Rivadavia.

El 25 de mayo abandonamos el lago Buenos Aires, nevando y ya con un pie de nieve. El invierno se venía, era largo el camino a la costa y no se podía perder el tiempo. La travesía fue cruel, y en la orilla del río Senguer nos vimos literalmente cubiertos de nieve. Días antes de la gran nevazón los ingenieros se nos habían adelantado con los campañistas y los mejores caballos y mulas, tratando de alcanzar a Moreno y Holdich.

Quedamos pues atrás, con toda la carga, viajando junto con quince carros de los galeses de Gaiman que habían tendido palos telegráficos de Comodoro Rivadavia a Kowsloski y río Huemul; entre ellos había cuatro de nuestros amigos del viaje a Lago Buenos Aires. Cierto día, todo -carpas, carros, etcétera- amaneció cubierto de nieve y durante cuatro días no pudimos movernos. Luego hicimos una desesperada tentativa: iríamos nosotros adelante, con todos los caballos y mulas sueltos, abriendo huella para los galeses con sus carros; hubo días de una legua; los pobres caballos tenían que avanzar con la cabeza muy levantada, pues la capa de nieve era profundísima; cada día sucumbían hasta veinte, parados, colgándoles simplemente la cabeza en la nieve. Sabe Dios cuántos perecerían así; de Lago Buenos Aires habíamos salido con varios centenares y a Comodoro Rivadavia llegamos con solo lo montado. La temperatura bajó algunas noches a 28º bajo cero; en ambos pies tuve mordeduras de frío, y tenían que alzarme y bajarme del caballo, pero felizmente pude salvarlos gracias a los camaradas.

Llegamos a Comodoro unos pocos días antes del 9 de julio, justo a tiempo para celebrar la fiesta patria. La fiesta fue “brava”, pero no hubo bajas.

Comodoro se componía entonces de trece ranchos. El 20 de julio nos embarcamos para Buenos Aires en uno de los transportes nacionales.

Costa sur

Cinco meses pasaron antes de que las comisiones volvieran a la Patagonia. Hice dos viajes como timonel en el “Chubut”, uno de los barcos de Correo y pasajeros que traficaba entre Buenos Aires y Punta Arenas.

Pronto le conocí todas las mañas al barco, y el viejo capitán Janson enseguida se acostumbró a mí: “Mande el dinamarqués a la rueda” decía cada vez que entrábamos a Deseado, San Julián, Santa Cruz o Gallegos; no me relevaba hasta no soltar el ancla, pero no me importaba, pues el timón era fácil para mí. Había a bordo un piloto italiano que solía ponerse un tanto nervioso y en alguna ocasión intentó sacarme del timón, pero Janson lo detuvo en seco con un: “Déjeselo solo a ese hombre”.

Con vientos duros y fuertes corrientes, el gobierno es bravo en alguno de esos ríos, pero Janson tenía confianza en mí.

En definitiva lo pasé bien a bordo, por más que encabezara un par de huelgas; por la comida, una de ellas.

Otra vez me negué a trabajar, y los demás juntaron coraje y se negaron también; el contramaestre se obstinaba en que pintáramos el día de Navidad y se armó la de San Quintín. El primer oficial, entre otras cosas, quería abandonarnos en la costa patagónica, lo cierto es que no pintamos y que festejamos Navidad, pero para conseguir cerveza necesitábamos el visto bueno del oficial y ninguno de los alemanes se atrevía a pedírselo; fui yo, con la condición de que se me considerase invitado, y conseguí el visado, una y dos veces, sin la mayor observación; pero a la tercera me dijo el oficial que me haría pedazos si volvía: “Nunca más llevaré dinamarqués a bordo -juró-, todos son “forflugte socialisten”; pero cuando volvió la cabeza pude ver por el espejo que se estaba riendo por dentro.

Nunca me gritaba como a sus paisanos, y trató de persuadirme para que continuara con él; pero yo sólo deseaba volver a la Comisión, y así nos separamos como buenos amigos.

La caza de un dia, Libro la Patagonia Vieja de Andreas Madsen

En la región de los lagos

A principios de enero de 1903 me encontré nuevamente camino a la Patagonia. Esta vez mi jefe era el capitán sueco Hógberg, pues von Platen, con quien me hubiera gustado ir, se dirigía a una zona donde no se necesitaba marino y me recomendó a Hógberg.

Desembarcamos en Santa Cruz, y de allí seguimos hasta el lago San Martín por una ruta ya existente (en cambio, carreta alguna había llegado aún a Viedma). En el San Martín había dos pobladores: Santiago Frank al norte, y los hermanos Lively al sur; estos últimos eran los primeros pobladores de ese lago.

Nuestra primera tarea fue rearmar el famoso cúter “Los Andes” antes de que llegara la otra comisión mixta de argentinos, chilenos e ingleses. La región era muy mala para jinetes, y para trazar el límite se tendría probablemente que ir a vela. Este cúter, cuyo esqueleto de madera se había traído de Buenos Aires, tenía ya su historia, cada año se le agregaba una nueva capa de lona como casco, y creo que la nuestra fue la quinta.

Todo estaba listo cuando llegó la comisión: el ingeniero noruego Arneborg por parte de Argentina; por la chilena otro ingeniero cuyo nombre no recuerdo; por los ingleses el capitán Crostwait y con este último, mi amigo del invierno anterior Jack Lively. Embarcamos todos -diez hombres- y desplegamos vela. Todo anduvo bien hasta que doblamos la punta para entrar al canal Chacabuco; allí encontramos marejada gruesa, y como hasta entonces estuviéramos a sotavento de tierra, llevábamos más vela de lo prudente; el capitán Hógberg era buen marino y además de mí había otros dos marineros, un sueco Johson y un alemán Martin; sufrimos un fuerte golpe de viento y nos llevamos el mayor de los sustos, pero felizmente logramos conjurar el peligro; cuando anclamos en una caleta de península Maipú, el ingeniero chileno juró no volver al bote…

Después de varios penosos días, y de hacer varias leguas a pie, llegamos a una línea divisoria. El regreso fue aún más espectacular, soplaba un huracán y se había incendiado el bosque, así es que nos encontrábamos realmente entre agua y fuego; optamos por el agua y llegamos finalmente sin tropiezos al campamento.

Con Federico Otten

De allí, fuimos al lago Argentino por el Paso de los Indios; como el río Santa Cruz no tuviera más balsa que las de Paso Ibáñez, cerca de la boca, nosotros nos llevábamos para cruzarlo un botecito de lona plegadizo. Del Argentino pasamos a la margen norte del Viedma, donde encontramos al alemán Federico Otten. “Fred”, como se le llamaba, era un personaje original, taxidermista enviado antes por Hagenbeck, de Hamburgo, para coleccionar ejemplares de la fauna patagónica. En vez de esto se había dedicado a buscar oro y había sido el primer cristiano en cruzar el río Grande de la Tierra del Fuego, así como el Santa Cruz junto a los lagos, costeando la región del Viedma y del San Martín.

“Fred” se encontraba solo y buscaba acompañante; me persuadió para que me quedara con él a buscar oro, cazar aves y guanacos, etcétera. No necesitó mucho discurso. Este era el mundo de mis sueños desde niño: espacio sin límites y tierras sin dueño… Para “Fred”, sin embargo, estaban ya sobre pobladas: dos alemanes estaban remontando el Viedma con un millar de ovejas traídas del rincón entre el Leona y el Santa Cruz. Era casi ridículo el pretexto para abandonar el paraje -la mejor pradera del Viedma-, pero “Fred” tenía sus caprichos y a los pocos días nos internamos en la Cordillera, al pie del cerro Fitz Roy.

A fines de abril, luego que nos hubimos orientado en nuestro nuevo dominio, “Fred” se preparó para ir a las costas -80 leguas- a comprar provisiones; para pagarlas cazaría avestruces en el camino; entretanto yo construiría una casilla, para la que sobraba madera, pues estábamos en el medio de la selva virgen: “No se preocupe joven; estaré de vuelta en un par de meses”. ¡Un par de meses! Transcurrieron seis antes de que regresara… Me encontré absolutamente solo, en el último confín del mundo, pero al principio no me afligía: estaba demasiado preocupado volteando árboles y construyendo la choza. ¡La casa propia, la satisfacción suprema!... aquí estaba yo -hasta ayer sirviente, recibiendo órdenes-, transformado en dueño de mi destino, libre de hacer lo que yo quisiera, señor de los bosques, sin rival en leguas y leguas en cualquier dirección…

A los tres meses, sin embargo, cuando se me acabaron los víveres, la fantasía dejó sitio a la realidad. Quedábame abundante carne y sal, pero nada más; la soledad fue lo que más comenzó a pesarme. Carecía de toda lectura, fuera de un libro alemán (Die letzer Habsburger und seine Tochter); aunque no conocía entonces el idioma, me lo leí tantas veces que me volví maestro.

A los cuatro meses comenzaba a preocuparme seriamente, pero una vez más intervino mi “buena suerte”: una caída de caballo me fracturó la clavícula. Dije “suerte”, y así fue. La curación de esta fractura me tuvo tan ocupado que no me dejó tiempo para pensar. La choza estaba para entonces más o menos lista, de modo que no me faltaba abrigo, pero me costó volver el hueso a su sitio; encontré una piedra redonda y lisa para colocármela en la axila, y una toalla empapada en salmuera me sirvió para desinfectar la herida y evitar el hinchazón… ¡bendita sal!

Años después, con la civilización, serían panacea patagónica: “Embarcación Ellmans, para caballos” y el frasco de sal de fruta “Eno”, pero en cualquier avería sería difícil que nada superara la salmuera. Que un caballo os de una coz en pecho o vientre y os haga escupir sangre, pues bien, un buen trago de salmuera os para la sangre…

Bueno, concluí por vendarme mal que bien el brazo y pude tomarme descanso, pues la operación me había hecho transpirar mucho. Cuando caí del caballo había salido a cazar, pues estaba sin carne; así que no tenía qué comer. A los dos días tuve que salir y buscar carne de caballo, lo que me costó dos horas; pude matar un guanaco y encender fuego; ¡demás está decir si me supo sabrosa la carne!... Después me eché de nuevo a descansar… A los seis meses, cuando volvió “Fred”, el brazo estaba bien, aunque se me superponían un poco los huesos; en aquellas condiciones, mi técnica no había sido mala.

1904. No quise pasar otro invierno sin provisiones, así que resolví bajar yo a la costa con las carretas de “La Federica”, encontré a “Fred” con una tropilla; cargamos las mercaderías y nos pusimos en marcha, entusiasmados con la perspectiva del invierno en nuestra casa, donde ya había sembrado una buena huerta.

Pero el hombre propone y Dios dispone; al llegar al lago Tar dimos con los ingleses, Willowby y Mason, que venían del lago Argentino y se disponían a asentarse allí con mil ochocientas ovejas. Estaban en apuros por no tener provisiones, ni baño para las ovejas, y un solo peón para sus carretas. Para no dejarlos en el trance les prometí acompañarlos a la costa, cuya ruta no conocían.

Nevaba cuando partimos, pero alcanzamos la mitad del camino (“Yotel Aike”, hoy “Punta Piedra”) antes de que nos envolviera la nevazón; allí quedamos bloqueados y tuvimos que pasar el invierno; se nos murieron todos los caballos y bueyes, y se nos acabaron los víveres.

El invierno anterior había sido bravo, pero nada en comparación con el que se venía. Los animales remanentes no tenían pasto; los guanacos perecían por decenas de millares, amontonados como bolsas de cereales; tuvimos que comernos a los caballos, pero su carne era tan flaca que con varias horas de hervor se ponía azulada, con sabor a caucho viejo; nada de pan, ni azúcar, ni yerba: tan sólo carne de caballo; para colmo se nos acabó la sal, sin la cual aquella carne se puso incomible.

Finalmente yo y el otro carretero (un chileno, buen baquiano) nos fabricamos esquíes con suelas de barril y nos encaminamos a unos toldos indígenas situados a varias leguas; ningún caballo podía dar un paso, tan alta era la nieve.

Tuvimos suerte; aunque los indios no tenían mucho para sí, el viejo cocinero nos dio un par de kilos, y esa noche nos permitimos un banquete con charqui de carne gorda de yegua untada con grasa de yegua; cualquiera se habría chupado los dedos con la golosina si hubiera estado con nosotros largo tiempo a carne de caballo, hervida.

¡Cuántas veces evoqué mi casita de palo a pique en el Viedma, mis provisiones de invierno y mi huerta de legumbres! Una hebilla más al cinturón apaciguó a las tripas: al otro año veríamos… Así se formó la Patagonia.

Aquel verano llevé al Viedma la primera carreta de bueyes, para Guillermo York, más tarde Bonvalot y Cía. De Mata Amarilla al Viedma no había huella alguna, pero yo me había dibujado más o menos la ruta mentalmente.

En 1905 volví a Buenos Aires, con el estómago medio desarreglado por el hambre de aquellos inviernos, y también probablemente por alguna sobrealimentación en el intervalo; sólo allí pude consultar un médico, pues en Santa Cruz no lo había.

De Buenos Aires fui a Misiones enviado por el gobierno para recibir a la colonia finlandesa en Bonpland; el encargado de la comisión era mi ex jefe el capitán Hógberg.

Regresé a la Patagonia en 1906. En los años ulteriores pocas cosas existían que yo no hubiera hecho, desde actuar de partero hasta domar potros chúcaros. De estos puedo asegurar que he visto muchos, por más que no me jacte de campeón de doma; lejos de ello, si tuviera un peso en el banco por cada caída del potro, habría juntado buen capital. Pero sí puedo decir que caballo alguno me ha vencido. Habré perdido con ellos muchas batallas, pero ninguna guerra.

En 1911 recorrí el Leona y el Santa Cruz con un pequeño bote a remo, estudiando la practicidad de su navegación; en tal exploración de conjunto fui seguramente el primero y, creo, el único navegante “solitario”.

Cuando llegué a Santa Cruz, un telegrama anunció que el vaporcito (de rueda a popa) se había ido a pique frente a Coyle; no me pareció gran pérdida, pues considero que la navegación de esos ríos no es negocio que rinda.

He cazado mucho puma y me encontré alguna vez en peligro, pero siempre con suerte.

Pero mi suerte mayor fue que cuando volví a Dinamarca en 1912, después de catorce años de ausencia, encontré libre aún y siempre disponible a la novia que a los siete años de edad me había prometido su mano. Esperamos otros dos años, hasta 1914, cuando volví por segunda vez.

Desde entonces han pasado veintinueve más y todavía estamos en la luna de miel. Si alguno de ustedes puede batir esta suerte, valdría la pena escucharle la historia.

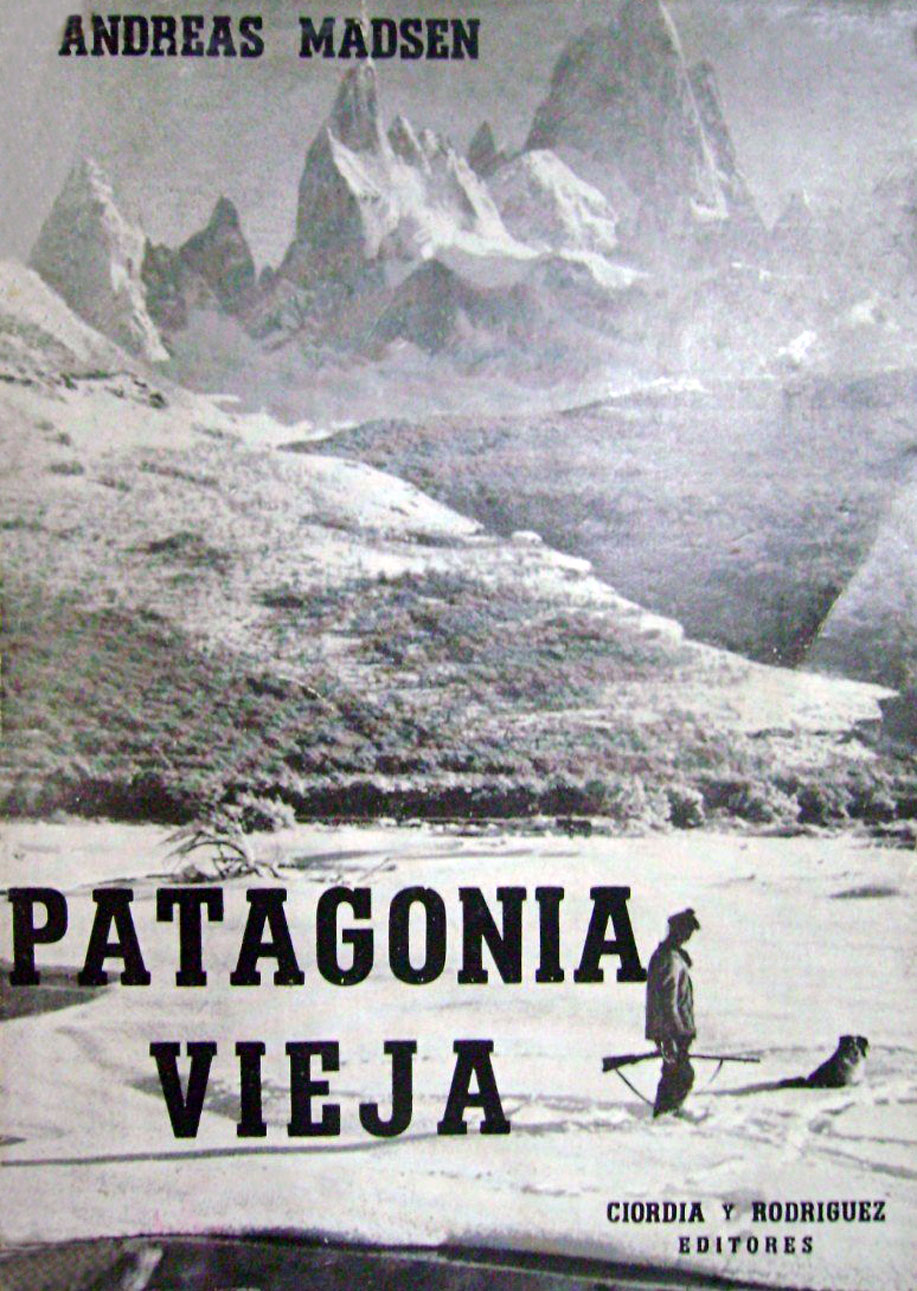

Bibliografía del Archivo del Centro Cultural Argentino de Montaña:

- Revista "Camping" Nº 6 junio 1966

- Patagonia Vieja Andreas Madsen, Ed. Ciordia y Rodrlguez, 1952

- Cazando pumas en la Patagonia Carlos A. Bertomeu y Andreas Madsen. Ed. 1956

- Autobiografía: Periódico “The Standard”, (El Estandarte) editado en Buenos Aires en lengua inglesa. Traducida por el capitán de fragata e historiador Teodoro Caillet Bois

| COMENTARIOS(3)

28/12/25 11:22 Marisa García:

La vida de este hombre es como leer un libro de aventuras de Julio Verne. Muy buen artículo.

29/03/25 11:41 Pablo Larichiuta :

Hermoso artículo, impactante la vida del pionero Madsen, con mi esposa leímos sus libros hace unos cuarenta años y quedamos fascinados con La Patagonia Vieja y Cazando Pumas. Gracias, fue gratificante leer esto.

27/06/24 10:02 JOSE BOLONTRADE:

EXCELENTE ARTICULO....FELICITACIONES....

Ver más

Revista Noticias de Montaña

| ULTIMAS NOVEDADES

www.facebook.com/ccamontania

info@culturademontania.org.ar

+54 11 3060-2226

@ccam_arg

Centro cultural Argentino de Montaña 2023