Capacitaciones · Eventos educativos

La importancia de la Medicina de Montaña y la gestión de riesgos, herramienta fudamental para transitar con seguridad en la montaña

El alcance de la Medicina de Montaña y la importancia de la implementación de los conocimientos que ésta aporta en las áreas donde el riesgo pueda estar presente, siendo un llamado a la responsabilidad de los montañistas de hoy

Juan Pablo Gitelli

Juan Pablo Gitelli

Edición: CCAM Septiembre 2025

La Montaña como Entorno de Dualidad

(La revisión técnica de esta nota estuvo a cargo de la Dra Laura Moreno - MP 40117-Staff Extreme Medicine, servicio médico oficial del Parque Nacional Aconcagua).

El entorno de montaña representa un paradigma de dualidad. Por un lado, es un escenario de incomparable belleza natural, un campo de pruebas para la superación personal y una fuente de profunda satisfacción y logro. Por otro lado, es un ambiente intrínsecamente hostil, regido por leyes físicas y fisiológicas indiferentes a la ambición humana, donde el margen de error es mínimo y las consecuencias de un fallo pueden ser catastróficas. La popularización de las actividades de montaña ha incrementado la frecuencia de incidentes, subrayando la necesidad de un enfoque riguroso y científico para la seguridad.

Este informe argumenta que la Medicina de Montaña no es simplemente una disciplina reactiva, ni un conjunto de técnicas para tratar lesiones una vez que han ocurrido. Es, fundamentalmente, una ciencia proactiva y un pilar indispensable para la gestión eficaz de riesgos. Proporciona la base de conocimientos críticos para comprender, anticipar y mitigar los factores fisiológicos y psicológicos que subyacen en la mayoría de los accidentes de montaña. A través de este análisis, se demostrará cómo la Medicina de Montaña transforma la gestión de riesgos de un conjunto de reglas abstractas en una práctica dinámica y basada en la evidencia, anclada en la comprensión del cuerpo humano en sus límites.

Pared Sur del Aconcagua 6.962 metros de altura

Pared Sur del Aconcagua 6.962 metros de altura

Sección 1: El Dominio de la Medicina de Montaña: Más Allá de los Primeros Auxilios

Definiendo la disciplina

La Medicina de Montaña, también conocida como medicina de áreas remotas o de zonas agrestes, es una subespecialidad médica que aborda la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades y lesiones que ocurren en entornos alejados de los centros urbanos y de la atención médica definitiva. Su campo de acción se extiende mucho más allá de los primeros auxilios básicos para abarcar una planificación integral que incluye la logística de expediciones, la nutrición especializada, la psicología en condiciones de estrés, la fisiología del ejercicio en altura y frío, y la aplicación de protocolos de soporte vital avanzado en condiciones austeras. Esta especialidad es crucial porque la práctica médica en montaña se caracteriza por condiciones ambientales extremas, recursos limitados y un retraso considerable en la evacuación, factores que magnifican la gravedad de cualquier percance médico.

Los pilares científicos

La disciplina se fundamenta en una comprensión profunda de la fisiología humana bajo estresores ambientales severos. Sus pilares científicos clave son:

-Fisiología de la Hipoxia Hipobárica:

Este es el estudio central de la Medicina de Montaña. Analiza la cascada de respuestas del organismo a la disminución de la presión atmosférica y, consecuentemente, de la presión parcial de oxígeno (P_{O_2}) a medida que se gana altitud. Esta condición es la causa raíz de todo el espectro de enfermedades relacionadas con la altitud, desde el Mal Agudo de Montaña (MAM) hasta los edemas pulmonar y cerebral de gran altitud, que son potencialmente mortales. La investigación en este campo, tanto en expediciones como en cámaras hipobáricas, es continua y nutre a muchas otras especialidades médicas.

-Termorregulación y Fisiología Ambiental:

Investiga los mecanismos mediante los cuales el cuerpo humano mantiene su temperatura corporal central (~37 °C) frente a las agresiones térmicas del entorno. Esto incluye la respuesta al frío extremo, que puede conducir a la hipotermia y a las congelaciones, y la respuesta al calor y la radiación solar intensa, que pueden causar agotamiento por calor, golpe de calor y quemaduras solares graves.

-Traumatología y Fisiología del Esfuerzo:

Se enfoca en los patrones específicos de lesiones traumáticas (fracturas, esguinces, luxaciones, heridas) comunes en actividades como el senderismo, la escalada o el esquí. Además, estudia la respuesta metabólica del cuerpo al esfuerzo físico sostenido y de alta intensidad, analizando el consumo energético, la hidratación y el equilibrio electrolítico, factores cruciales para mantener el rendimiento y prevenir el agotamiento.

El Contexto Operacional

Lo que distingue fundamentalmente a la Medicina de Montaña es su contexto operativo, que impone restricciones y prioridades únicas:

-Recursos Limitados: Todas las intervenciones médicas deben realizarse con el material que se puede transportar en una mochila. Esto exige una capacidad de improvisación y un conocimiento profundo de la utilidad de cada elemento del botiquín.

-Evacuación Retrasada: La ayuda especializada puede tardar horas o incluso días en llegar. Este factor temporal transforma problemas médicos que serían triviales en un entorno urbano, como una fractura de tobillo o una deshidratación moderada, en emergencias que amenazan la vida o la integridad de una extremidad.

-El Ambiente como Agente Patógeno: A diferencia de la medicina urbana, en la montaña el propio entorno es una causa directa de enfermedad (hipoxia, frío, calor) y un factor que complica el tratamiento de cualquier otra afección. Un paciente con un traumatismo debe ser protegido no solo de su lesión, sino también de la hipotermia inminente.

Esta realidad operativa impone un cambio de paradigma fundamental. Mientras que la medicina convencional es a menudo reactiva —un paciente presenta síntomas y el médico los trata—, en la montaña, un enfoque puramente reactivo es inherentemente peligroso. El tiempo que transcurre entre el inicio de una emergencia y la llegada de la ayuda definitiva es un vacío en el que un problema puede agravarse hasta volverse irreversible. Por lo tanto, el foco de la Medicina de Montaña se desplaza imperativamente de la cura a la prevención y la preparación. Se busca identificar los puntos de fallo fisiológico potenciales antes de que se manifiesten como una emergencia. Esta postura proactiva es el puente filosófico y práctico que conecta de manera inseparable la Medicina de Montaña con la Gestión de Riesgos, una disciplina que, por su propia naturaleza, se centra en anticipar y mitigar los peligros antes de que provoquen un accidente. En esencia, la Medicina de Montaña no es solo "primeros auxilios en un lugar frío", sino un sistema integral para mantener la homeostasis fisiológica y psicológica en un entorno hostil, lo que constituye el objetivo último de la gestión de riesgos desde la perspectiva del factor humano.

Cámara Hiperbárica

Cámara Hiperbárica

Sección 2: El Paisaje de las Patologías de Montaña: Conocer al Adversario Interno

Para gestionar eficazmente los riesgos en la montaña, es imperativo conocer en profundidad las amenazas médicas que el entorno presenta. Estas patologías no son meras dolencias; son factores de riesgo activos que degradan el rendimiento físico, nublan el juicio y comprometen directamente la capacidad de tomar decisiones seguras.

2.1. Enfermedades Relacionadas con la Altitud: La Amenaza Invisible

El ascenso a altitudes superiores a 2,500 metros expone al cuerpo a la hipoxia hipobárica, una condición que puede desencadenar un espectro de enfermedades si la aclimatación es insuficiente.

-Mal Agudo de Montaña (MAM): Es la manifestación más común y generalmente la precursora de las formas más graves. Se presenta como un síndrome complejo cuyos síntomas principales incluyen cefalea, náuseas, fatiga, mareos y trastornos del sueño. Estos síntomas suelen aparecer entre 4 y 24 horas después de alcanzar una nueva altitud. Aunque a menudo se subestiman como un simple malestar, son una señal de alerta crítica de que el cuerpo no se está adaptando correctamente a la falta de oxígeno. Para objetivar su diagnóstico y severidad, se utiliza una herramienta estandarizada de gran valor en el campo.

-Edema Pulmonar de Gran Altitud (EPGA/EAPA): Es una acumulación de líquido en los alvéolos pulmonares, potencialmente mortal y de rápida progresión. Se debe a una vasoconstricción pulmonar hipóxica no uniforme que provoca un aumento drástico de la presión en ciertos capilares pulmonares, causando su fuga. Los signos de alarma incluyen una disminución severa del rendimiento, dificultad para respirar en reposo (disnea), tos persistente (inicialmente seca, luego productiva con esputo rosado o sanguinolento), crepitaciones audibles en los pulmones y cianosis (coloración azulada de labios y piel).

-Edema Cerebral de Gran Altitud (ECGA/EACA): Es la forma más grave y una emergencia médica absoluta, caracterizada por la inflamación del cerebro. El ECGA representa una progresión del MAM severo. Sus síntomas neurológicos son inconfundibles y críticos: ataxia (incapacidad para caminar en línea recta, como si se estuviera ebrio), confusión severa, alteración del estado de conciencia, comportamiento irracional y alucinaciones. El peligro extremo del ECGA radica en que la víctima pierde la capacidad de autoevaluación y juicio, negando a menudo la gravedad de su estado y resistiéndose a la decisión vital de descender.

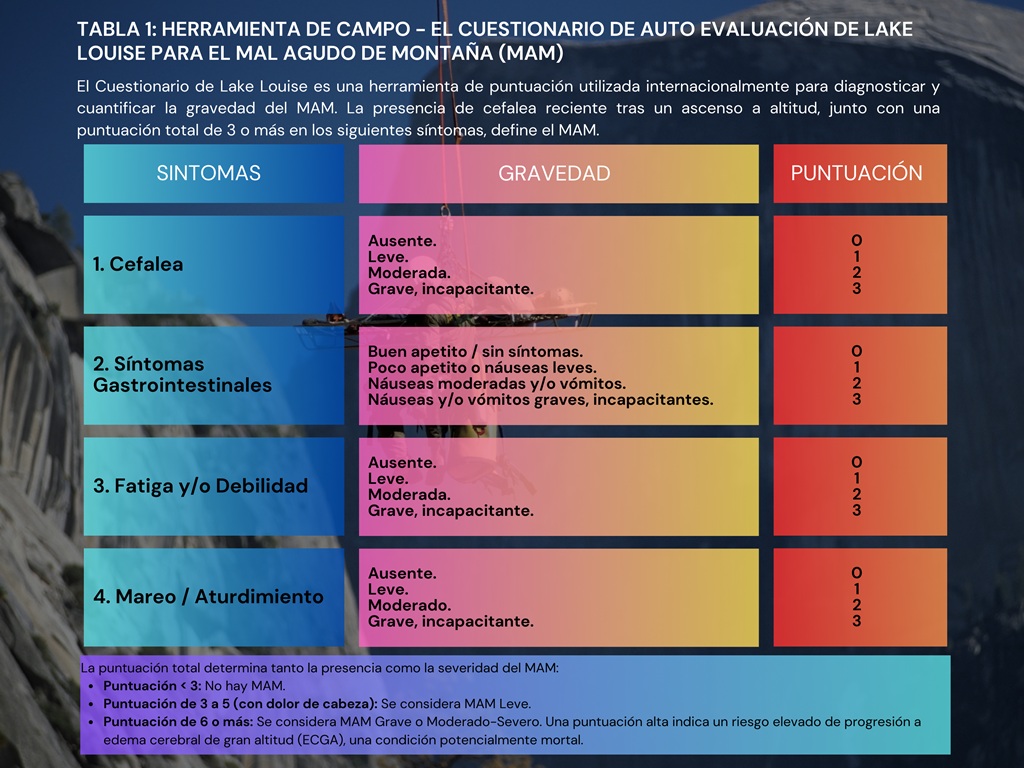

Tabla 1: Herramienta de Campo - El Cuestionario de Autoevaluación de Lake Louise para el Mal Agudo de Montaña (MAM)

Tabla 1: Herramienta de Campo - El Cuestionario de Autoevaluación de Lake Louise para el Mal Agudo de Montaña (MAM)

2.1.2. Propósito y Origen del Cuestionario de Lake Louise (LLS)

El Cuestionario de Puntuación de Lake Louise (LLS, por sus siglas en inglés) es la herramienta de referencia estándar utilizada a nivel mundial para el diagnóstico y la cuantificación de la severidad del Mal Agudo de Montaña (MAM) en adultos. Fue desarrollado por un comité de consenso internacional en 1991 con el objetivo de estandarizar la investigación y el diagnóstico del MAM, proporcionando un método sencillo y rápido que pudiera ser utilizado tanto en estudios clínicos como en el campo por montañistas y guías.

Su principal función es transformar la evaluación subjetiva de "sentirse mal" en un sistema de puntuación numérico y objetivo, lo que facilita la toma de decisiones críticas sobre la aclimatación, la necesidad de detener el ascenso o la urgencia de descender.

Criterios para el Diagnóstico de MAM con el LLS

Para que una persona sea diagnosticada con MAM utilizando el sistema de Lake Louise, se deben cumplir cuatro condiciones específicas:

1-Ascenso reciente a una nueva altitud:

La persona debe haber ganado altitud en los últimos 4 días.

2-Presencia de dolor de cabeza:

El dolor de cabeza es un síntoma cardinal y obligatorio para el diagnóstico.

3-Presencia de al menos otro síntoma:

Además del dolor de cabeza, debe estar presente como mínimo uno de los otros síntomas evaluados en el cuestionario.

4-Puntuación total mínima:

La suma de las puntuaciones de los síntomas debe ser de 3 o más.

Estructura del Cuestionario y Sistema de Puntuación (Versión 2018)

El cuestionario es una autoevaluación donde el individuo califica la severidad de sus síntomas en una escala de 0 a 3. La versión actual y recomendada es la revisada en 2018, que evalúa cuatro síntomas clave:

1-Cefalea (Dolor de cabeza):

0: Ausente.

1: Leve.

2: Moderada.

3: Grave, incapacitante.

2-Síntomas Gastrointestinales:

0: Buen apetito / sin síntomas.

1: Poco apetito o náuseas leves.

2: Náuseas moderadas y/o vómitos.

3: Náuseas y/o vómitos graves, incapacitantes.

3-Fatiga y/o Debilidad:

0: Ausente.

1: Leve.

2: Moderada.

3: Grave, incapacitante.

4-Vértigo y/o Mareo:

0: Ausente.

1: Leve.

2: Moderado.

3: Grave, incapacitante.

La puntuación total es la suma de los puntos de estos cuatro ítems, con un rango posible de 0 a 12.

Interpretación de la Puntuación Total

La puntuación total determina tanto la presencia como la severidad del MAM:

-Puntuación < 3: No hay MAM.

-Puntuación de 3 a 5 (con dolor de cabeza): Se considera MAM Leve.

-Puntuación de 6 a 9: Moderado-Severo.

-Puntuación de 10 o más: Se considera MAM Grave.

Aunque el núcleo del LLS es la autoevaluación de los cuatro síntomas, el sistema original también incluía componentes opcionales que siguen siendo útiles, especialmente en un contexto clínico o de investigación:

-Puntuación Clínica:

Una evaluación realizada por un observador que califica signos como cambios en el estado mental, ataxia (pérdida de coordinación, evaluada con la prueba de caminar en línea recta) y edema periférico (hinchazón).

-Puntuación Funcional:

A menudo se añade una pregunta simple pero crucial: "En general, si tuvo algún síntoma, ¿cómo afectó a sus actividades?" calificada de 0 (nada) a 3 (reducción severa de la actividad, como necesitar reposo en cama). Esta pregunta ayuda a contextualizar la severidad real del impacto del MAM en la persona.

Una puntuación alta indica un riesgo elevado de progresión a edema cerebral de gran altitud (ECGA), una condición potencialmente mortal.

La Revisión de 2018: Eliminación de los "Trastornos del Sueño"

La versión original de 1991 del cuestionario incluía un quinto ítem: "Dificultad para dormir". Sin embargo, tras décadas de uso e investigación, el comité de consenso de Lake Louise publicó una actualización en 2018.

La principal modificación fue la eliminación del ítem sobre los trastornos del sueño del sistema de puntuación para el diagnóstico de MAM. La razón fue que los estudios demostraron que la dificultad para dormir en altitud está más relacionada con la hipoxia (la falta de oxígeno en sí misma) que con el síndrome del MAM, y se correlacionaba pobremente con los otros síntomas. Por lo tanto, para aumentar la especificidad y precisión del diagnóstico, se eliminó este ítem.

En la práctica, se recomienda realizar la autoevaluación después de haber pasado al menos 6 horas en la nueva altitud para no confundir los síntomas con la fatiga del viaje.

Hipotermia. La combinación de bajas temperaturas y viento son un elemento desencadenante de la hipotermia

Hipotermia. La combinación de bajas temperaturas y viento son un elemento desencadenante de la hipotermia

2.2 Afecciones por Agentes Térmicos: El Asalto Ambiental

-Hipotermia:

Se define como el descenso de la temperatura corporal central por debajo de 35 °C. Su progresión es insidiosa y afecta directamente a las funciones cognitivas y motoras.

-Hipotermia Leve (35-32 °C): La víctima está consciente pero presenta escalofríos intensos e incontrolables. El juicio empieza a verse afectado y la coordinación motora fina se deteriora.

-Hipotermia Moderada a Grave (< 32 °C): Los escalofríos cesan, lo cual es un signo ominoso. Aparecen la confusión, la apatía, el habla arrastrada y la somnolencia, progresando hacia la pérdida de conciencia, el enlentecimiento de las funciones vitales (pulso y respiración) y, finalmente, el paro cardíaco. Factores como el agotamiento, la deshidratación y una nutrición inadecuada aceleran drásticamente su aparición.

-Congelaciones: Son lesiones localizadas en los tejidos corporales causadas por la congelación. Afectan más comúnmente a las extremidades (dedos de manos y pies) y zonas expuestas (nariz, orejas). Se clasifican en grados según la profundidad del daño tisular. Una regla fundamental en su manejo en el campo es no recalentar una parte congelada si existe el riesgo de que vuelva a congelarse, ya que el ciclo de congelación-descongelación-recongelación causa un daño tisular masivo.

-Patologías por Calor: Aunque menos asociadas a la alta montaña, la insolación y el golpe de calor son riesgos significativos, especialmente en altitudes moderadas, en glaciares (debido a la alta reflectividad de la nieve o albedo) o en zonas áridas. Estas condiciones pueden provocar deshidratación severa, agotamiento y, en el caso del golpe de calor, un fallo multiorgánico si no se trata rápidamente.

2.3. Lesiones Traumáticas y Mecánicas

Las caídas y los resbalones son la causa más frecuente de accidentes en montaña, resultando en un espectro de lesiones que van desde contusiones y heridas leves hasta esguinces, desgarros musculares y fracturas complejas. La gestión de estas lesiones en un entorno remoto es un desafío logístico y médico. Una simple fractura de tobillo, manejable en la ciudad, puede convertirse en una situación de supervivencia que requiere una evacuación técnica compleja y expone a la víctima y a los rescatadores a riesgos adicionales.

2.4. Exacerbación de Patologías Preexistentes

El entorno de montaña actúa como un potente estresor fisiológico que puede descompensar condiciones médicas crónicas previamente estables. La hipoxia, el frío, la deshidratación y el esfuerzo físico intenso pueden agravar enfermedades cardiovasculares (hipertensión, cardiopatía isquémica), respiratorias (asma, EPOC), metabólicas (diabetes) y neurológicas. Esto subraya la importancia crítica de una evaluación médica exhaustiva antes de emprender actividades en altitud, ya que una condición de base no controlada representa un factor de riesgo subjetivo de primer orden.

Traumas. Las caídas y resbalones son las causas más frecuentes de accidentes.

Traumas. Las caídas y resbalones son las causas más frecuentes de accidentes.

Sección 3: El Marco de la Gestión de Riesgos en entornos de Montaña

La gestión de riesgos es el proceso sistemático y deliberado de identificar peligros, evaluar los riesgos asociados y tomar medidas para eliminarlos o reducirlos a un nivel aceptable. En el contexto de la montaña, donde el riesgo cero no existe, el objetivo es tomar decisiones informadas y conscientes para maximizar la seguridad.

Principios Fundamentales

La práctica segura en montaña se basa en un ciclo continuo de "reflexión y análisis" que debe ocurrir en tres momentos clave: "antes" de la actividad (planificación), "durante" la actividad (toma de decisiones dinámica) y "después" de la actividad (análisis y aprendizaje). La planificación es el pilar de este proceso; es un acto de diagnóstico previo que busca reducir la incertidumbre, prever contingencias y asegurar que los objetivos, el terreno, las condiciones meteorológicas y las capacidades del grupo estén alineados. Las estadísticas son elocuentes: una planificación deficiente o ausente es un factor causal en un porcentaje muy elevado de los rescates en montaña.

La Anatomía del Riesgo: Peligros Objetivos vs. Subjetivos

Para gestionar el riesgo, primero hay que comprender su naturaleza. En montañismo, los peligros se clasifican tradicionalmente en dos categorías:

-Peligros Objetivos: Son aquellos inherentes al entorno de montaña y que escapan al control humano directo. Incluyen la caída de rocas o hielo, las avalanchas, las tormentas eléctricas, el mal tiempo súbito, las grietas en glaciares y la propia altitud con su consecuente falta de oxígeno. Si bien no se pueden eliminar, su riesgo puede gestionarse evitando la exposición (por ejemplo, no escalando bajo un serac inestable) o mitigando sus consecuencias (usando casco).

-Peligros subjetivos: Son aquellos que dependen directamente del individuo o del grupo. Están ligados al factor humano e incluyen la falta de preparación física o técnica, la elección de un itinerario inadecuado para las capacidades del grupo, el uso de equipo inapropiado o defectuoso, la sobreestimación de las propias habilidades, el exceso de confianza, la presión de grupo y, fundamentalmente, una mala toma de decisiones.

El Factor Humano como Causa Principal

Existe un consenso abrumador entre expertos y en los análisis de accidentes de que los peligros subjetivos —el error humano— son la causa principal de la gran mayoría de los incidentes y rescates en montaña. Factores como la sobreestimación de las propias capacidades, la falta de nivel técnico, una planificación deficiente y una preparación física insuficiente encabezan sistemáticamente las estadísticas de causalidad de accidentes. Esto sitúa la toma de decisiones y el estado psicofisiológico del montañista en el centro neurálgico de la seguridad.

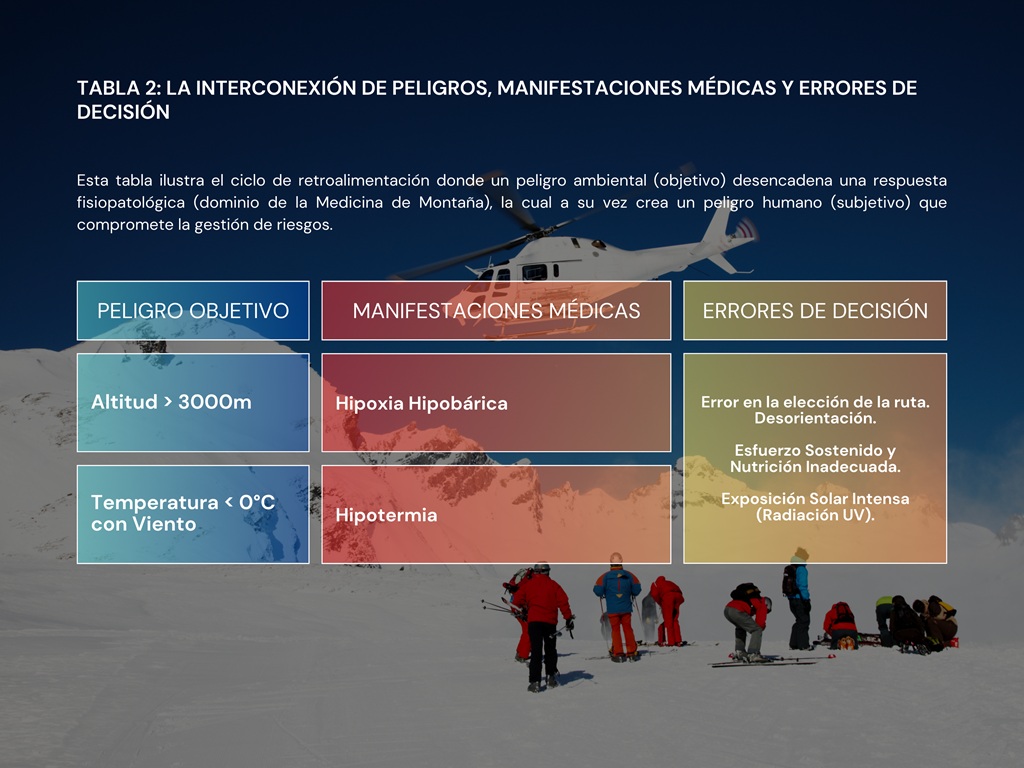

Esta distinción tradicional entre peligros objetivos y subjetivos, aunque útil, es incompleta. No reconoce la interconexión crítica y la causalidad directa que existe entre el entorno, la fisiología humana y la capacidad de decisión. Un peligro objetivo, como la altitud, no es simplemente un factor externo; es un agente que actúa directamente sobre el cerebro y el cuerpo, induciendo un estado fisiológico que genera, a su vez, nuevos y peligrosos peligros subjetivos. Se establece así un ciclo de retroalimentación que puede escalar rápidamente hacia una catástrofe.

La Interconexión de Peligros, Manifestaciones Médicas y Errores de Decisión

La Interconexión de Peligros, Manifestaciones Médicas y Errores de Decisión

El conocimiento derivado de la Medicina de Montaña es la herramienta esencial para romper este ciclo. Al comprender los efectos fisiológicos de los peligros objetivos, un montañista puede aprender a reconocer los primeros signos de deterioro en sí mismo y en sus compañeros. Este reconocimiento permite tratar el estado fisiológico como una variable crítica y medible dentro del proceso de gestión de riesgos. Un dolor de cabeza a 4,500 metros deja de ser una simple molestia para convertirse en un dato objetivo (un posible inicio de MAM) que exige una reevaluación inmediata del plan y de la capacidad del grupo para continuar de forma segura. La Medicina de Montaña, por tanto, proporciona el lenguaje y las métricas para cuantificar el impacto del entorno en el factor humano, el eslabón más débil y, a la vez, más decisivo en la cadena de la seguridad.

Sección 4: La Intersección Crítica: Herramientas de la Medicina de Montaña para la Gestión de Riesgos

La Medicina de Montaña dota al practicante de un arsenal de herramientas conceptuales y prácticas que se integran directamente en el ciclo de gestión de riesgos. Estas herramientas transforman la prevención de un ideal a una práctica sistemática y basada en la ciencia.

4.1. Herramienta Proactiva 1: El Conocimiento Fisiológico y la Aclimatación

-Fisiología del ejercicio: La comprensión de los sistemas energéticos del cuerpo, las necesidades de hidratación y los procesos de termorregulación en entornos de altitud y frío es fundamental para una planificación segura. Este conocimiento permite diseñar itinerarios con ritmos de esfuerzo, pausas y planes de nutrición e hidratación adecuados, que previenen el agotamiento. El agotamiento no es solo un estado de cansancio; es un precursor directo de la hipotermia, la deshidratación y, críticamente, de la degradación de la capacidad cognitiva para tomar decisiones seguras.

-Protocolos de Aclimatación como Gestión del Riesgo de Altitud: La herramienta más eficaz para prevenir las enfermedades por altitud es un perfil de ascenso gradual y científicamente fundamentado. Organizaciones como la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA) han establecido protocolos basados en décadas de investigación fisiológica. Estos incluyen:

- Limitar el incremento de la altitud a la que se duerme a no más de 300-500 metros por día por encima de los 3,000 metros.

- Incorporar un día de descanso (dormir a la misma altitud) por cada 1,000 metros de ascenso.

- Aplicar la estrategia de "escala alto, duerme bajo" (climb high, sleep low), que implica realizar excursiones a mayor altitud durante el día para luego regresar a dormir a una cota inferior. Estos protocolos no son meras recomendaciones; son la aplicación directa del conocimiento fisiológico para gestionar activamente el riesgo que supone el peligro objetivo de la altitud.

4.2. Herramienta Proactiva 2: La Evaluación Médica Pre-Participativa

-Identificación de Vulnerabilidades Individuales:

Una evaluación médica completa antes de una expedición es una herramienta de gestión de riesgos de primer orden. Su objetivo es identificar condiciones médicas preexistentes (cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, etc.) que podrían descompensarse bajo los estresores del entorno de montaña, convirtiendo a un individuo en un eslabón débil para todo el grupo.

-Componentes Clave de la Evaluación:

Una evaluación pre-participativa rigurosa debe incluir:

1- Historial Médico Detallado:

Investigando antecedentes personales y familiares de enfermedades relevantes.

2- Examen Físico Completo:

Para detectar signos no evidentes de patologías.

3- Pruebas Complementarias:

Para actividades de alta exigencia o en individuos con factores de riesgo, se recomienda un electrocardiograma (ECG) en reposo para detectar anomalías eléctricas cardíacas, y una prueba de esfuerzo (ergometría) para evaluar la respuesta del corazón al ejercicio intenso y descartar cardiopatías isquémicas latentes que podrían manifestarse como un evento cardíaco súbito en la montaña.

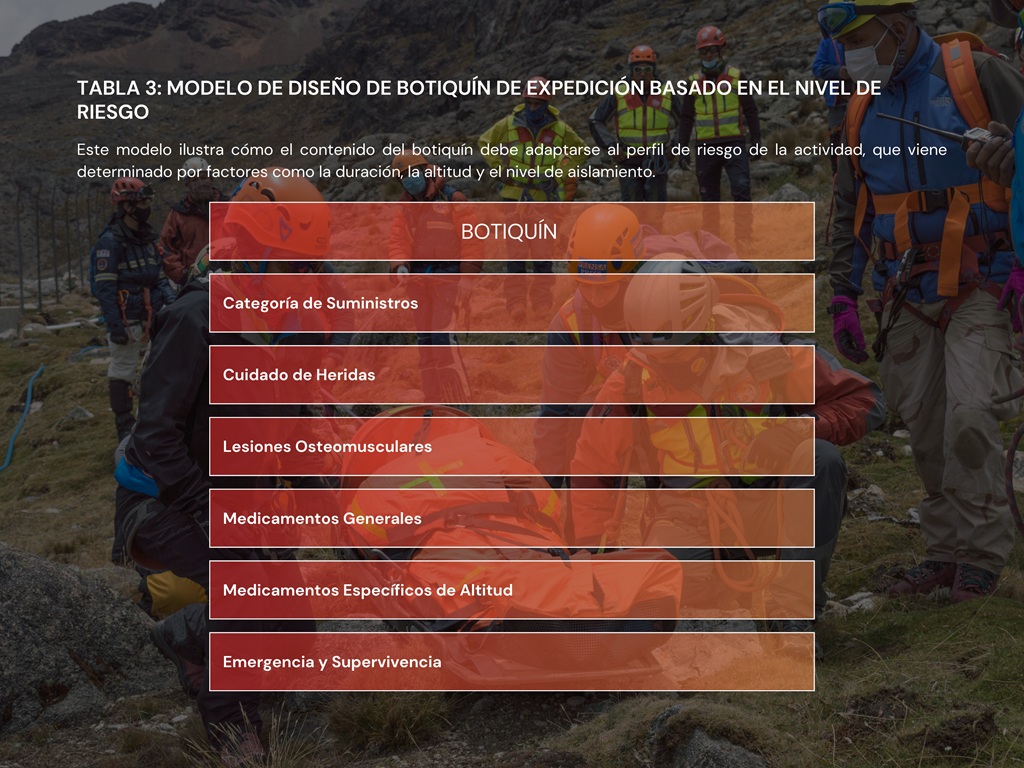

Botiquín basado en la mitigación de riesgos

Botiquín basado en la mitigación de riesgos

4.3. Herramienta de Planificación: El Botiquín de Expedición Basado en Riesgos

Un botiquín de expedición no es una lista estática de artículos, sino una herramienta de mitigación de riesgos cuyo diseño debe ser el resultado de un análisis médico previo. Las preguntas clave que guían su diseño son: ¿Quién lo va a usar (nivel de formación)? ¿Para quién está destinado? ¿Para cuántas personas? ¿En qué entorno geográfico y climático? ¿Durante cuánto tiempo? ¿A qué distancia de la ayuda externa?. Este enfoque conduce a un diseño modular y escalable.

Modelo de Diseño de Botiquín de Expedición Basado en el Nivel de Riesgo

Modelo de Diseño de Botiquín de Expedición Basado en el Nivel de Riesgo

4.4. Herramienta de Decisión en Terreno: El Diagnóstico Diferencial y el Reconocimiento de Síntomas

La capacidad de reconocer los sutiles signos iniciales de una condición médica emergente es, quizás, la herramienta de gestión de riesgos en tiempo real más importante que proporciona la Medicina de Montaña. Un dolor de cabeza a 4,000 metros no es solo un dolor de cabeza; es un dato crucial que debe ser introducido en la matriz de evaluación de riesgos. La fatiga extrema no es solo cansancio; puede ser el primer síntoma de MAM, hipotermia o deshidratación severa.

El uso de herramientas como el Cuestionario de Lake Louise permite a un líder de grupo o a un individuo objetivar un estado subjetivo. Transforma "me siento un poco mal" en una puntuación numérica que puede activar un protocolo de decisión preestablecido: detener el ascenso, medicar o iniciar un descenso inmediato. Esto ayuda a contrarrestar sesgos cognitivos peligrosos como la "fiebre de cumbre" o la tendencia a minimizar los síntomas para no retrasar al grupo, que son peligros subjetivos de primer orden.

4.5. Herramienta de Mitigación: Protocolos de Actuación y Primeros Auxilios Avanzados

Cuando un accidente ocurre, el objetivo de la gestión de riesgos pasa de la prevención a la mitigación de las consecuencias.

-Protocolo P.A.S. (Proteger, Avisar, Socorrer): Este es el marco fundamental de respuesta a emergencias, pero debe ser adaptado al contexto de la montaña. "Proteger" no solo significa asegurar la escena de peligros inmediatos, sino también proteger a la víctima del entorno (aislarla del suelo frío para prevenir la hipotermia). "Avisar" puede implicar el uso de dispositivos de comunicación por satélite. "Socorrer" requiere conocimientos específicos del medio.

-Formación en Primeros Auxilios en Zonas Remotas (WFA/WFR/WLS:MP): Estos cursos especializados van mucho más allá de los primeros auxilios urbanos. Se centran en el manejo de pacientes a largo plazo, la improvisación de material (férulas, camillas), la toma de decisiones complejas sobre la evacuación (¿podemos evacuar por nuestros medios o necesitamos un rescate externo?) y el tratamiento de patologías específicas del entorno (hipotermia, MAM, congelaciones). Este conocimiento es una herramienta de mitigación directa que puede estabilizar a un herido, prevenir complicaciones y, en última instancia, salvar vidas mientras se espera la ayuda profesional.

El rescate en zonas agrestes no siempre es una opción.

El rescate en zonas agrestes no siempre es una opción.

Sección 5: Análisis de Casos: Cuando la Fisiología y la Decisión Colisionan

El análisis de accidentes reales proporciona la evidencia más contundente de la interconexión entre la Medicina de Montaña y la gestión de riesgos. Estos casos ilustran tanto las consecuencias catastróficas de ignorar los principios fisiológicos como los resultados exitosos cuando se aplican de manera efectiva.

Estudio de Caso 1: Mal de Altura Ignorado - La Tragedia en el Aconcagua y el Everest

En montañas de gran altitud como el Aconcagua o el Everest, las muertes por causas no traumáticas están frecuentemente relacionadas con el desarrollo de Edema Pulmonar de Gran Altitud (EPGA) o Edema Cerebral de Gran Altitud (ECGA). Un patrón trágico y recurrente implica a montañistas que, a pesar de presentar síntomas claros de Mal Agudo de Montaña (MAM) severo, continúan ascendiendo.

-Análisis del Fallo en la Gestión de Riesgos:

Estos incidentes representan un fallo en múltiples niveles de las herramientas proporcionadas por la Medicina de Montaña.

1- Fallo de la Herramienta 4.1 (Aclimatación): A menudo, los perfiles de ascenso son demasiado agresivos, ignorando los protocolos de aclimatación recomendados.

2- Fallo de la Herramienta 4.4 (Reconocimiento de Síntomas): Los síntomas iniciales de MAM (cefalea, náuseas, fatiga extrema) son ignorados o mal interpretados. La víctima o el grupo no los identifican como una señal de alarma fisiológica crítica.

3- Colisión con Peligros Subjetivos: El deseo de alcanzar la cumbre ("fiebre de cumbre"), la presión económica de una expedición costosa o la sobreestimación de la propia fortaleza física anulan las claras señales que el cuerpo está enviando. El juicio, ya comprometido por la hipoxia, lleva a la decisión fatal de "seguir adelante". El resultado es la progresión del MAM a EPGA o ECGA, condiciones que rápidamente se vuelven irreversibles sin un descenso inmediato y agresivo. Estos casos demuestran que ignorar la fisiología no es una opción; es una decisión activa que incrementa el riesgo hasta un nivel inaceptable.

Everest, la fiebre de cumbre y la presión económica generan un error de juicio sobre los síntomas del MAM

Everest, la fiebre de cumbre y la presión económica generan un error de juicio sobre los síntomas del MAM

Estudio de Caso 2: Falla Sistémica por Hipotermia - El Ultramaratón de Gansu (2021)

En mayo de 2021, durante una carrera de ultramaratón de 100 km en la provincia de Gansu, China, 21 corredores de élite fallecieron a causa de la hipotermia tras ser sorprendidos por un cambio meteorológico repentino y extremo (granizo, lluvia helada y vientos huracanados).

-Análisis del Fallo en la Gestión de Riesgos: Esta tragedia es un ejemplo devastador de un fallo sistémico en la planificación y la respuesta, donde se subestimó masivamente el impacto fisiológico de un peligro objetivo.

1- Fallo de la Herramienta 4.3 (Planificación de Equipo): Los corredores llevaban vestimenta ligera, adecuada para condiciones normales, pero el equipo obligatorio no incluía ropa de abrigo e impermeable suficiente para soportar una tormenta severa. El "botiquín" colectivo de la organización y el equipo individual de los atletas no estaban diseñados para el peor escenario posible.

2- Ignorancia del Ciclo de Retroalimentación (Insight 2): Los corredores, ya en un estado de agotamiento por el esfuerzo, se vieron expuestos a un frío y humedad intensos. Esto provocó un rápido inicio de la hipotermia. La hipotermia, a su vez, indujo confusión, desorientación y apatía, impidiendo que muchas víctimas pudieran tomar acciones de autorescate efectivas, como buscar refugio o utilizar el equipo de emergencia que pudieran tener. La falla en la gestión del riesgo no fue solo no prever el mal tiempo, sino no comprender las consecuencias fisiológicas y cognitivas que éste tendría en un grupo de atletas exhaustos.

El equipo de rescate de la Guardia Civil (GREIM).

El equipo de rescate de la Guardia Civil (GREIM).

Estudio de Caso 3: Rescate Medicalizado Exitoso - Traumatismo e Hipotermia en los Pirineos

Un estudio de caso detalla el rescate de un esquiador de travesía de 27 años en los Pirineos aragoneses a 2,300 metros, quien sufrió una fractura cerrada de tibia y peroné y desarrolló hipotermia leve (temperatura central de 34.3 °C) mientras esperaba ayuda sobre la nieve. El éxito de la operación se atribuye al "modelo aragonés" de rescate, que integra personal sanitario especializado (en este caso, una enfermera del 061) en el equipo de rescate de la Guardia Civil (GREIM).

-Análisis de la Aplicación Exitosa de Herramientas: Este caso es un ejemplo paradigmático de cómo la aplicación de conocimientos avanzados de Medicina de Montaña mitiga las consecuencias de un accidente.

1- Aplicación de la Herramienta 4.5 (Protocolos Avanzados): La enfermera de rescate aplicó un protocolo de evaluación sistemático (ABCDE) en un entorno hostil.

2- Intervenciones Médicas Clave: Se realizaron intervenciones que van mucho más allá de los primeros auxilios básicos: canalización de dos vías venosas, administración de analgesia intravenosa (Fentanilo) para controlar el dolor severo (que acelera el shock y el agotamiento), fluidoterapia para la reposición de volumen por la hemorragia interna, inmovilización experta de la fractura y, crucialmente, un manejo activo de la hipotermia (aislamiento del suelo, manta térmica, administración de bebidas calientes y azucaradas) para prevenir un mayor descenso de la temperatura corporal. Estas acciones estabilizaron al paciente en el lugar del accidente, previnieron el desarrollo de un shock hipovolémico y una hipotermia grave, y permitieron una evacuación segura en helicóptero. Este caso demuestra el valor incalculable de integrar la pericia médica directamente en la cadena de respuesta al riesgo, transformando un resultado potencialmente fatal en una recuperación exitosa.

Práctica de un equipo de rescate en Bolivia. Lo más próximo a la realidad en la Cordillera de los Andes.

Práctica de un equipo de rescate en Bolivia. Lo más próximo a la realidad en la Cordillera de los Andes.

Conclusión:

Hacia una Cultura de Seguridad Integral

Este análisis ha intentado demostrar de manera exhaustiva que la Medicina de Montaña y la Gestión de Riesgos no son disciplinas paralelas, sino intrínsecamente entrelazadas. La Medicina de Montaña trasciende su rol reactivo para convertirse en una herramienta proactiva y fundamental en cada etapa del proceso de seguridad: desde la planificación de una expedición hasta la toma de decisiones críticas en terreno y la respuesta a emergencias. Proporciona el "porqué" científico que sustenta el "cómo" procedimental de los protocolos de seguridad.

Las herramientas que ofrece son concretas y aplicables: los protocolos de aclimatación basados en la fisiología de la hipoxia, la evaluación médica pre-participativa para identificar vulnerabilidades, el diseño de botiquines basado en un análisis de riesgos específico, y la capacidad de reconocer síntomas incipientes como disparadores de decisiones críticas. Ignorar estos principios fisiológicos es ignorar una de las variables más importantes en la ecuación del riesgo: el factor humano y su fragilidad ante los estresores ambientales. Como se ha visto en los estudios de caso, los accidentes más graves a menudo no surgen de un único error técnico, sino de una cascada de fallos iniciada por el deterioro del estado fisiológico que compromete el juicio y la capacidad de acción.

La conclusión final es un llamado a una evolución en la cultura de la seguridad en montaña. La formación técnica en el uso de cuerdas, piolets y crampones es indispensable, pero insuficiente. La verdadera seguridad integral exige un compromiso igualmente riguroso con la educación continua en la primera respuesta, la identificación de peligros objetivos, la importancia de la comunicación y la toma de decisiones en Montaña. La herramienta definitiva para la seguridad no es el equipo más avanzado, sino el conocimiento. Una comprensión profunda de la propia fisiología y de las formas específicas en que el entorno de montaña la desafía es la defensa más poderosa contra los errores subjetivos que causan la inmensa mayoría de los accidentes. Para todo montañista serio, desde el excursionista de fin de semana hasta el guía de expedición, la formación en esta disciplina no debe ser una opción, sino una responsabilidad fundamental e ineludible.

Fuentes citadas:

Medicina en montaña – Enric Subirats, El Piscolabis – elpiscolabis.com

Clínica Universidad de los Andes – clinicauandes.cl

Capacitación en Medicina de Montaña – Facultad de Ciencias Médicas, UNCUYO – fcm.uncuyo.edu.ar

Medicina de Montaña – Fundación UdG – fundacioudg.org

Mal agudo de montaña – MedlinePlus – medlineplus.gov

Medicina de montaña en el Año Internacional de las Montañas – Elsevier – elsevier.es

Fisiología de altura – Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – cmhnaaa.org.pe

Medicina de montaña – Euskal Mendizale Federazioa (EMF) – emf.eus

Salud y seguridad en la montaña – CinfaSalud – cinfa.com

Fisiología del alto rendimiento deportivo – euskadi.eus

Rescate de montaña con traumatismo e hipotermia – Universidad de Zaragoza – zaguan.unizar.es

Riesgos del trabajo en la alta montaña – Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) – achs.cl

Guía: Mal de Altitud o Mal de Montaña – Tu Canal de Salud – tucanaldesalud.com

Enfermedad de Altura (Parte II) – Escuela de Medicina UC – medicina.uc.cl

Recomendaciones de la Comisión Médica de la UIAA (Vol. 2) – theuiaa.org

Patología derivada de la altura: experiencia en el K2 – Revista Medicina Intensiva – medintensiva.org

Hipotermia accidental – Fundación iO – fundacionio.com

Congelación – Manual Merck (versión público general) – merckmanuals.com

Congelaciones – Fundación iO – fundacionio.com

Patología médica no traumática en rescates de montaña – Revista Emergencias – revistaemergencias.org

Guía didáctica: Montaña para tod@s – FCDME – fcdme.es

Peligros habituales en montañismo – Dersu – dersu.com

Gestión del riesgo en montaña – Charla Montaña Segura – montanasegura.com

Guía didáctica de gestión de riesgos – FEDME – fedme.es

Actuar ante distintos peligros – Montaña Segura – montanasegura.com

Peligros objetivos y subjetivos en la escalada – Freeman Outdoors – freeman.la

Seguridad y prevención de accidentes en montaña – Revista Digital Cultura de Montaña – culturademontania.org.ar

Curso de Gestión del Riesgo en Montaña – Outdoor Safety – outdoorsafety.cl

Gestión del riesgo en deportes de montaña – CCAM – culturademontania.org.ar

Estudio de accidentalidad en montaña – FEDME – fedme.es

La toma de decisiones en montaña – Montaña Segura – montanasegura.com

Pruebas de esfuerzo en deportes de montaña – Travesía Pirenaica – travesiapirenaica.com

Evaluación física preparticipativa – MMIDocs – mmidocs.com

Evaluación preparticipativa – Biomedical Training – biomedicaltraining.com.pe

Screening preparticipativo para reducir muerte súbita – Sociedad Española de Cardiología – secardiologia.es

Botiquín de montaña: qué llevar – Forum Sport – forumsport.com

Mal de altura – Clínica Las Condes – clinicalascondes.cl

Primeros auxilios en zonas remotas – OTEC HomeClinic – capacitacioneshomeclinic.cl

Primeros auxilios zonas remotas (WFA) – Manabí Emergency Training Center – manabitrainingcenter.com

Medicina de montaña: primeros auxilios en montaña y escalada – CSME Chile – csme.cl

Tragedia en el Aconcagua – Diario Clarín – clarin.com

La trampa del Aconcagua – Diario Clarín – clarin.com

Muerte de montañista en el Aconcagua – Diario La Tercera – latercera.com

Nueva muerte en el Aconcagua – Revista Desnivel – desnivel.com

Muertes por saturación en el Everest – Fundación iO – fundacionio.com

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Entrenamiento · Seguridad y rescate

Reflexiones y estudio del por qué ocurren los accidentes en la montaña

Entrenamiento · Seguridad y rescate

Reflexionamos sobre la valiosa tarea que llevan a cabo los equipos de rescate, tras el reciente accidente en la provincia de San Juan

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Entrenamiento · Seguridad y rescate

Conoce el trabajo que realizan los brigadistas del Parque Nacional los Glaciares

ARTÍCULOS RELACIONADOS

ARTÍCULOS RELACIONADOS

| COMENTARIOS(0)

No hay comentarios aún, sé el primero!

Comentar

Revista Noticias de Montaña

| ULTIMAS NOVEDADES

www.facebook.com/ccamontania

info@culturademontania.org.ar

+54 11 3060-2226

@ccam_arg

Centro cultural Argentino de Montaña 2023